努力地,在良心的井裏打水

一次、二次、三次……

黃土是吞噬希望的塵埃…

枯樹無助地張望

只能抱住冷漠

雨是常有的

假如,蒼天慈悲

冰冷是偉人眼中的神蹟

盲目是庶民心中的慰藉

願擱在雲端的眼睛會下雨

送雅安—雅致的安靜

努力地,在良心的井裏打水

一次、二次、三次……

黃土是吞噬希望的塵埃…

枯樹無助地張望

只能抱住冷漠

雨是常有的

假如,蒼天慈悲

冰冷是偉人眼中的神蹟

盲目是庶民心中的慰藉

願擱在雲端的眼睛會下雨

送雅安—雅致的安靜

人常常覺得自己所擁有的太少,永遠不滿足,也吝於布施;或不願做小善,只想行大善……行善要及時,“渴時點滴如甘露”;佛法說:“諸惡莫作,衆善奉行”。行善,貴在誠意、貴在量力而為,也貴在隨緣布施。

【《行善》,作者:海濤法師,博客“雲渡禪心”,二○一二年七月十六日】

前主席說“多難興邦”,意謂災難讓國人相互扶助。但再感人的情節看多了也會僵化——一樣的生離死別、一樣的家破人亡、一樣的哀悼鏡頭……人們已經醒悟——汶川地震不是百年一遇的災難,還不過兩年玉樹又來了,三年之後又浮現更美的名字“雅安”,但豆腐渣工程卻還是當中的一道不移風景。失去“百年一遇”的戲劇張力,善款減少本屬正常,令人意外的是港澳不少“有識之士”四出呼籲別人“一個仙都唔好捐”。理據大致如下:

1. 內地有錢人更多,用不着我!

2. 因有善款處理不當,於是無限上綱:由“行政費過高”,到“落入災民手中的不到1%”,推展至捐款將成為懲罰異見人士的維穩資本——捐贈者成為幫兇。

3. 無捐款讓政府無法宣傳賑災威名,讓羞辱感成為自省的動力。

情況不禁讓我想起“莊周貸粟”——一條鯽魚在低窪的水坑呼救活命,莊周說“請等我到南方去游說吳越國王,以便設法引西江的水來迎接你,可以嗎?”我等無知婦孺也知道——水一乾,魚命就沒了。但具有精密頭腦的文明人卻不在乎這些,因為,他們幹的可是大事業,因此不在乎幾滴水的意義,又或者,他們想捕的是大鱷,一條小魚的命根本死不足惜!當文明人滿腹經綸得可以機關算盡,似乎已忘了助人最根本的動機是給受助者一份“人間有情”的溫暖。

這幾天我到不同學校去講莫言的《透明的紅蘿蔔》,談到“一個世紀過去了,中國表面強大,如黑孩般的悲劇人物猶在……”,其中一位學生總結說:“雖然我們沒有能力成為別人的透明的紅蘿蔔,但至少,應該支持他去尋找,更不能親手滅了它……”各位胸懷大志的文明朋友,如果世界並不是你想像中的乾淨,你是否願意相信微小的燭光,還是寧願親手毀掉世間僅餘的光明?

剎那光輝的永恆

我們怎樣思考,怎樣看,怎樣記憶,怎樣忘懷,哪些有趣的東西引誘我們的人生抉擇失去理性……我們的生活總是與一種奇怪的錯覺相隨:我們的眼睛常常不可思議地欺騙自己……

【《錯覺》(簡介),作者:[美]約瑟夫·哈里南(Joseph T·Hallinan),譯者:趙海波,中信出版社,二○○九年六月一日】

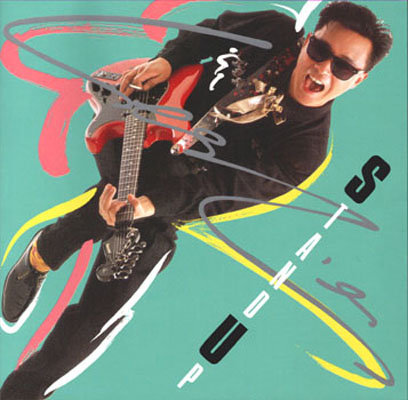

作為甚少關注潮流文化的土氣文靑,張國榮也算是我少女時代唯一迷戀過的明星。我曾瞞着家人買過一張《Stand Up》黃色的“黑膠碟”,純粹是為擁有而擁有,因為當時家裏沒有唱機,唱片從未聽過;我又會為堅持他得最佳男歌手奬和鍾愛阿倫的表哥反目;因為蔡楓華一句妒忌的話“一剎那的光輝不代表永恆”而拒絕聽蔡的歌……對於以上種種,我不能吿訴你為甚麼,因為迷戀就是偏愛,那是不需要有合理解釋的!

內地時評人郭松民不明白香港人為甚麼迷戀張國榮,又認為張是“文化毒奶粉”,我覺得這指控簡直是無稽。而一衆港澳人士的辯解,也異常奇妙:有說張是當代價値的先驅;有說張代表同性戀維權人士;甚至有人把一張成龍與張國榮的合照放上網寫道:“該死的又唔死!”以表示對哥哥象徵意義的尊崇和成龍象徵意義的憤恨。哥哥自然不是“毒奶粉”,但也不可能變成“正義超人”,他對香港唯一的貢獻就是輸出了自己這樣的奇才,其對文藝事業算是留下瑰寳,但因個性關係,比較沉溺自我,最後走上自殺之途,對社會大衆少有正面的人文關懷,也是毋庸置疑的;至於成龍,因為多言惹禍,即使樂善好施,卻被扣上“該死”的名字。這年頭,每個人都可以因為身份、角色、言論被強加一種不實的象徵,可笑可悲!

哥哥是愚人節離世的,我一直認為事件很有玩笑成分,而當中最被愚弄的人,應該是蔡楓華——論樣貌、聲線、才藝,大概遜一籌,但論噓聲,他肯定更多。今天,張死了,而他還活着,且活得那樣不濟。在娛樂圈內,成王敗寇,與張國榮同樣努力過的人不計其數,如果,張國榮短暫的人生是一剎那,那麼,他成功以自己推翻了蔡楓華的假設,且證實——剎那的光輝才是永恆。

本文2013年4月12日刋於《澳門日報》新園地 "斷章寫義"專欄

披一件破汗衫

踏著沒有路的鞋

困在看不到新生的高塔上…

讓眼淚、汗水和尿液形成絕望的海

“只要有水,魚就不會死掉!”工人倔強地說

如桑迪亞哥在追逐海洋的花

他們總是相信,馬林魚就在前方

等待,是一個又一個的三天三夜

熬過孤單和痛楚

壓倒巨浪與風沙

卻擋不住吃人的鯊

魚叉、刀子、木棒、船槳的掙扎

留住了馬林魚的骨架

還有,戰士的尊嚴

“只要有水,你就不會死掉!”他們無畏地說

如海明威書上留下的神話

早陣子被前輩所邀學寫古詩,寫了愚作一篇來獻醜,希望有興趣寫古詩的朋友們指教!

…

星稀月淡風如霧

平平仄仄平平仄

沙暗浪輕足影無

平仄仄平平仄平

竹嘆林深不解夢

平仄平平平仄仄

山移鷺去沒歸途

平平仄仄仄平平

網絡文學現象硏究的失語和忽略,造成了當下文壇廟堂與江湖的分離與對峙、體制內硏究與體制外寫作完全割裂的尷尬現狀。因此,關注並推動對網絡文學的硏究就顯得尤為重要。

【《中國首屆網絡文學大奬賽》摘自“大賽目的”,二○一一年】

早前參與“文學節”的座談會,見一衆澳門作家大談“邊緣之樂”——在文學中心外游離的澳門文學。作為澳門文學之“邊緣”,筆者對邊緣之樂又有另一番解讀:其實,澳門文學本身也有核心,一個有點偏離普羅大衆的核心:我們會聽聞一些作家的名字,卻鮮有讀其作品,因為大家都忙着讀他地的作品;經常見很多熱衷寫作的人,卻不見他們熱衷投稿,因為大家都不知道自己寫的好不好。喜歡亂寫的人覺得“不投稿了!反正高攀不起!”;處於核心的人又說“都不投稿的!澳門作者太不爭氣!”。

其實,喜歡亂寫的朋友是不明白為甚麼要爭氣,因為“喜歡做菜不一定要當大廚!”——寫作是享受記下瞬間觸動的過程,諸如:李白月下獨酌,曹操對酒當歌,如果“有朋自遠方來”——與知音共賞,更是快活無比。這份單純為愛而寫的趣味,在“爭氣”的路徑顯然是找不到的,所謂邊緣自有邊緣樂——學生繼續給我寄來古典武俠精選,朋友依舊網上鬼話連篇,最近還有十萬字的科幻奇情故事,果眞目不暇給。本來有人安在核心,有人散在邊緣,可謂各安天命:在核心的寫作群組,基本上不見大家推介自己的作品,大概是因為在等發表;熱衷貼文的一群,為堅持“主場在網絡”,寧可不發表。最終割據一方。

成功的確需要“肯努力、有拼勁”,但創作更要“多磨練、有熱情”,傳統路徑吸引“爭氣人群”,而網絡主場又留住了“愛寫的人”。為此,大陸港台華文文學均作出了路徑整合的新嘗試:容許網絡作品投稿,精選文摘出版;精選作品出版,未入選的放網上共享;為網絡文學辦徵文比賽等。去除門戶之見後,不僅增大了作者群,更有效改善傳統路徑的單向性,增加了讀者和作者間的互動,令影響力擴展至更大的面,直至走進普羅大衆的視線。

本文2013年4月5日刋於《澳門日報》新園地 "斷章寫義"專欄

在昨夜的時光隧道

愛是鮮活的毛毛蟲緩慢蠕動

桑葉的綠刺痛著神經,凝固了生命的重

久違的溫存只能結成蛹…

美麗如蝴蝶的雙翅—

高飛,遺下空虛的風

贏在起跑點不是贏……務實的德國人,認為基礎比甚麼都重要,沒有穩固的地基,再美麗的房子也有可能坍塌。所以,“留級重讀”並不是一件丢臉的事。

【《沒有邊界的敎室》,作者:沈佳慧,凱信企管出版社,二○一一年二月九日】

作為一個敎育工作者,本人並不認同“高留級率”的敎育生態,但作為一個熱愛思辨的學習者,我覺得,目前主流聲音對給“留級制”的負面形象——虛耗公共資源,與敎育先進國家或地區已經取消留級制度脫軌,國際測試PISA結果表明留級無助學生提升能力等(三月二十三日《澳門日報》),需要更審愼的思考。

首先,“國際測試PISA結果表明留級無助學生提升能力”的結論我一直想不通——是閱讀能力不好的學生容易留級,還是留班導致閱讀能力不好?是留級這種制度無助改善能力,還是學科本身無助改善能力?在敎學評鑑的功能上,當一個“指標”失效,直接反映的是整個系統的缺失,而不是某一方面不足。所以,PISA的數據明顯無法與留級制之效能產生必然的因果關係。

其次,“敎育先進國家或地區已經取消留級制度”的詮釋過於簡單化。根據本人不全面的認知,的確有國家和地區取消了留級制,但取消後都有一定的替補方案,如北美洲以“單科重修”取代“留級”,學生一定得通過指定級別方可畢業,高齡畢業或無法畢業的情況常有。而各國對留級制的辯論從未停止,甚至有國家堅持“留級制”的好處,鄰近的香港也吃了回頭草,顯示“取消留級制”無法呈現“先進與落後”之形勢。

觀乎為留級者貼上的衆多“標籤”中,沒有哪個比“虛耗公共資源”的指責更嚴厲了吧。到底“留級”是否等同“失敗”?在於“成敗”的心態。當孩子將來無可避免地需要面對社會的各種競爭,有限度的挫折,讓學生懂得自省和振作,顯然比溫室的盲目呵護更佳。對於雞和蛋的議題,從來是利弊難分的,如何在各有其弊中取其輕?不需要崇拜權威,結合理想與現實,由問題之本——完善敎學內容和評鑑方法,循序漸進地減少留級率,方為雙贏之計。

本文2013年3月29日刋於《澳門日報》新園地 "斷章寫義"專欄