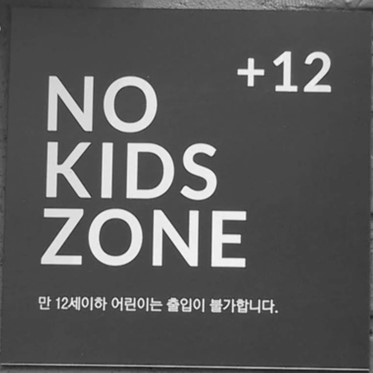

非洲舞老師分享過家鄉的生活。老師談到,在當地的村落,每一個人對彼此都很熟悉,孩子們生活是到處跑的。如果某家的父母沒空看小孩,鄰居會把小孩帶出去玩,“那是自然而然的事”。但在韓國,卻是另一個極端……二○二二年韓國研究中心的一項民調顯示,百分之七十三的受訪者支持設立禁止兒童區,反對者僅佔百分之十八。根據智庫濟研究院的估計,韓國目前約有五百個禁止兒童區。

【摘自:〈是誰先討厭孩子?墊底的生育率,與拒絕生育的韓國女性〉,記者:余美霞,端傳媒,二○二四年四月十八日】

早在“禁止兒童區”概念出現之初,我便開始思考:為什麼“安靜、清潔、井然有序”成為現代文明的追求?最初提出這種理念是日本,並將一絲不苟的追求落實到生活的各個方面。例如,在公共交通上,除了保持秩序,還需輕聲細語,有時甚至要完全保持沉默,以避免打擾他人。這種極端的追求,深刻影響了整個東亞,尤其是韓國和台灣地區,導致“禁止兒童區”的設立層出不窮。

生活難道不能輕鬆隨性一些嗎?人來人往、吵吵嚷嚷不可以成為美麗的風景線嗎?孩子的天真與隨性難道不正是童年的美好寫照嗎?其實,高談闊論的廣東人、大情大性的東北人、能歌善舞的維族人、輕鬆散漫的歐洲人、熱情好客的泰國人……都各具獨特魅力。然而,在現代社會中,在追求效率和秩序的同時,人們卻漸漸忘記了生活多樣性的可貴。

“禁止兒童區”的文化引發了深刻的思考:究竟是孩子的存在改變了社會,還是社會的規範壓抑了人的天性?或許,我們應該重新審視這些“禁止兒童區”,探索如何在維持社會秩序的同時,為孩子們創造一個自由成長的空間。

文章刊於澳門日報:http://www.macaodaily.com/html/2025-01/31/content_1810560.htm