如果我們在網上欺凌對方,那麼矛盾可能會愈演愈烈……面對和他人的矛盾和衝突,我們應當保持冷靜與自信……遭遇了網絡欺凌,也不應當選擇“以暴制暴”……

【摘自:〈面對網絡欺凌,我要怎麼做〉,聯合國兒童基金會,二○一九年】

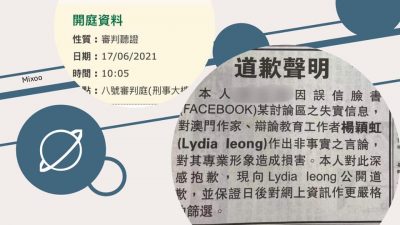

熟悉我的學生都知道,我是個非常傻氣的老師,所以被賜予可愛的綽號“羊豬老師”。“羊豬蜜語”這博客由二○○六年便開通。然而,在互聯網的世界,網友卻給我霸氣的名字“辯論女王”,名字或許不全然是讚美,我辯論快三十年了,由辯員、教練到評判,如果每年平均以十五場計,我辯過的題目已超過四百個,每場比賽還至少有三場模擬賽。當教練的時候,以一敵眾是常有的事,因為沒有足夠的說服力,很難說服不同背景的學生。為了知己知彼,教練還需要在模擬賽中和自己的學生打對台,親身把自設的立論推翻,那是非常高強度的鍛煉。

下班後,我還會在網絡上辯論,不是享受以一敵眾的快感,網絡辯論的趣味不在於“呃Like”,而是“看眾生”。然而,被人“欺凌”時不會生氣嗎?朋友大都不理解。

你的價值不是別人賦予的,何氣之有?不如把生氣的時間用於反思。己所不欲,勿施於人,以暴制暴是行不通的。辯論比賽賽規的第一條是“不得作人身攻擊或誹謗”,所以我絕不會因為商戶價格偏高就指其“無良”或“黑店”,因為這樣是違法的。辯論場上,我們最講求的是風度,即使辯得面紅耳熱,仍會以“辯友”相稱。然而,告上法庭不是以暴制暴嗎?

(論網絡言論自由 · 四)

文章摘自澳門日報http://www.macaodaily.com/html/2021-07/16/content_1530055.htm