我們希望聽見老人最後的歷史證言,也通過這些證言看見“戰爭”,指認出製造對立的政治體系,防止它再一次驅策我們陷入“非我族類”的互相殘殺。

或許,這才是紀念二戰結束七十周年的真正意義。

【摘自:《紀念二戰結束七十周年:六個人的一九四五》,採寫:史圖登、張妍、周華蕾、李蔚、江雁南、譚端,端傳媒,2015年9月】

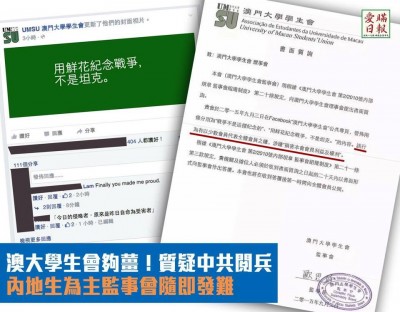

每個人都有自己喜歡的紀念方式,有人留戀靜默,有人獨愛溫情,有人喜歡熱鬧,有人不想拘泥於過去……凡此種種均乃個人自由意志,沒有甚麼需要詬病的。就以紀念抗戰七十周年為例吧,國民黨舉行小型紀念會,中央政府舉行盛大閱兵儀式,全球華人媒體均有不同面向的紀念特寫,澳門各界也動起來了,有學生組織閱兵觀賞會,有學者出書,有單位籌備展覽,有團體舉行研討會。就連小小的臉書也不例外,9月3日一早,便有朋友貼上照片,寫着“紀念抗戰最好的方法莫過於看本史書”……在眾多資訊中,臉書上一組青綠色的小格子吸引了我,那是源自某群組的貼文,第一句寫着“戰爭不是這樣紀念的”。不是這樣,可以怎樣?我好奇正想細閱,又彈出了另一個格子,寫着“用鮮花紀念戰爭,不是坦克”,我又不解了──鮮花當然是好的,然而,誰會用坦克去紀念戰爭呢?按下去才知道他們以“坦克”借代了“閱兵儀式”。眾所周知,軍備展示是各國閱兵儀式的指定動作,中國也不例外,當中固然有展示自身實力的意味,卻不見得是儀式的全部。當天,老兵們深情的雙眼沒有被發現,雄師們威武的步操沒有被嘉許,主席無分黨派的謝辭沒有被讚賞,國家永不稱霸的誓言沒有被打動……何以只看到了坦克?也許小方格就像一面鏡子,只能照出貼文者的內心。

一如所料,說好的鮮花栽不成,小方格只促成了“非我族類”的內鬥與指罵,仇恨在沒有愛的種子內發芽,形成永恆的無花的苦果。