TO:“The Butterfly That Wasn’t Painted Red.”

(Lydia Ieong,24/04/2019)

PPT2

Good morning everyone,

This is my class from the Macau I Can Too Association. The students there have special needs. They call me Miss Lydia and I feel very honored to represent Macao in this special education forum.

我在澳門展現真我協會擔任義務工作,我的學生是一群有特殊需要的孩子,在課堂中,他們叫我Miss Lydia.今天,我很榮幸能在此和大家分享我的工作體驗。

PPT3

Before we begin, I have a question for the audience: “What makes you qualified to be here today?” Perhaps you have an educational degree. Or maybe education is your job. Or did you…enter the wrong room?Just kidding!

I asked this question because it’s a concern I’ve heard on many parent-child education forums: “What makes me qualified to share anything? My children are not successful. They have no chance to be the next Harvard genius or Stanford star student. What I say isn’t important.”

在分享前,我要給大家一個思考題:你認為自己有資格代表你的單位或是你的孩子來這裡嗎?有!為什麼?……因為我們是來學習的。非常好的答案!我也時常面對相類質疑,近年,我經常代表澳門參加親子教育論壇,我身邊的朋友會問:

“如果我們的孩子無法成才,如:無法成為一個哈佛女孩或是史丹福男孩,那我們憑什麼去分享?”

PPT4

This kind of self-doubt stems from the traditional ways we define success. What does it mean to be successful? Are we only successful if our children attend the most famous universities? Should we adopt other people’s successful parenting methods? What are we really trying to learn in parent-child education?

I am an author. Therefore, I MUST be an expert in parent-child education. But I have something to share: I didn’t bring up “successful children” as defined by traditional standards. However, that doesn’t mean that I am unsuccessful and unqualified.

朋友的疑惑中包含了以下一些思考點:何謂成才?成為哈佛女孩或是史丹福男孩才叫成才嗎?每位入讀名校的孩子的父母,都用同一種教養方法嗎?如果不是,那如何論證某人的方法適合你和你的孩子?而如果成功的經驗無法複製,那麼我們在親子教育中要學習的又是什麼?

毫無疑問地,筆者作為經常從事親子教育工作的“專家”,並未有培育出世人所認定的“成才”孩子,甚至仍在中、小學求學階段的他們不能稱為模範生。然而,那不代表我不成功和不具備資格。

PPT5

Let me tell you something: parent-child education “experts” are nothing more than people who want to learn and share in this field. And when we share our knowledge with our unique voice, a magical thing happens: we accept new thoughts, we rethink the knowledge we have, we connect and learn from each other, and we go through a process of self-improvement. Like a little caterpillar shedding a cocoon, we go through change and come out of knowledge sharing, a beautiful butterfly.

In the field of special education, you face even more challenges and questions. The society has placed labels on children with special needs. These labels make it so hard for us to see our own values. My students are all unique and beautiful in their own way, and as educators, we need to remove the labels that society has put on them. They are not difficult, challenging, and troublesome. They are unique, authentic, and beautiful. They deserve to learn and feel important. And they deserve to have a voice in this world.

因為親子教育“專家”不外乎就是經常在這方面學習和分享的人,當我把自己十多年所見所聞所學所思所想和其他人分享時,無疑就是一個反覆思考、相互學習、自我完善的過程。在親子教育路上,人人情況不同,關鍵不在於誰比誰更好,而是如何定義成功,並實踐自己的信念。就像一條毛毛蟲必先要經歷結成蛹的階段才能破蛹而出,變成一個美麗的蝴蝶。

在特殊教育的路上,在座各位也許面對著比我更多的質疑,因為你們的孩子比較 “特殊”,社會以至他們自己都會以一種“特殊的目光”去看待成長,以致他們無法正視自己的價值。作為師長,我們不能單從某一個標準去定義他們是否成功,而是要教他們如何看待成敗,在面對困難時以怎樣的信念、想法或價值觀去面對挑戰。

PPT6

Here, I want to share a real experience with you. I have been volunteering in Macau I Can Too Association ,Through reading, storytelling, and learning communication skills, our goal is to allow students with special needs to find their own voice in this world today.Before my first class, I was warned: teaching these students are difficult, it’ll be challenging, they won’t listen to you. So when I walked into the classroom on my first day, I was a little hesitant and worried that I wouldn’t be a good teacher. But what I found, surprised me.

Not only were the students very easy to get along with, every one of them has their own strengths. One of them has a powerful memory and can tell me facts that I don’t even know. One of them really enjoys folding origami and likes to give them to me as presents.

在此,我想和你們分享一個真實的故事:在我和展現真我協會的學生上課,期望透過閲讀、說故事和演講訓練,教智障人士表達自己。在上課之前,我有過很多憂慮,因為之前在聖若瑟大學做現職教師培訓的時候,教師告訴我融合教育非常困難,因為有特殊問題的孩子很難應付,而展現真我協會的義工又請我要有心理準備,因為孩子可能不聽話。但課程開始已經有三個月,學員們的表現竟然比我想像中要好得多,他們不僅熱情友善,還具有不同的潛能,如:有一個記憶力特別好,可以告訴我很多意想不到的事情;有一個很喜歡摺紙,經常送我漂亮的作品。

PPT7

Social workers there were surprised because the students weren’t always friendly to everyone but the students seem to really like me. They said it was because I encouraged the students all the time and I showed appreciation for their work.

I want to share a funny story with you about my time with them. For one of the classes, we decided to create a pen name for ourselves. My personal pen name was Teacher Sheep-Pig, so I encouraged them to choose something that they liked. So we have, Pig, Cat, Baby. Next, I asked them if they were big or small. We ended up with Big Pig, Big Cat, Big Baby.

我和協會的社工分享時,他們的回應卻是 “他們不是對所有人都友善的。他們對我友善的原因是:我懂得欣賞和發掘他們的好。”。這經驗告訴我們,只要放下固有的標籤,任何人都可以得到改善,學習從來都不需要 “有資格”。

在讀書會中,我會鼓勵學員們一起創作故事。我的個人筆名是羊豬老師,所以我鼓勵他們選擇他們喜歡的東西。 所以我們有,豬,貓,寶貝。為了啟發其想像,我會進一步問:你覺得自己是大的還是小的?有趣的是,他們都覺得自己是大的,如:大豬、大貓、大寶等。

PPT8

Wow! They are confident! Between big and small, they were confident that they were big! We can see that they have a positive sense of self-worth. Psychology told us that our self-identity is important. People who know their self-identity are more authentic, happier, and content. They have more self confidence and have the right mindset to tackle adversity.

As an educator, I want to prove people’s abilities, because even someone who can only speak one word at a time can tell a story. If I can encourage them to be even a little better, then this is worth it for me. My success as a teacher is to help these students find their voice to share their feelings, share their own stories, and keep improving.

看! 他們很自信! 無論大小,他們都相信自己很大! 我們可以看到他們有積極的自我價值感。 心理學告訴我們,我們的自我認同很重要。 瞭解自我認同的人更真實,更快樂,更滿足。 他們有更多的自信,並有正確的心態去應對逆境。

作為一名教育工作者,我以自己的親身經驗去證實了他們是可以做好的,我只要給他們一個單詞,他們就能說自己的故事。 我相信在自己的幫助下,這些學生能分享自己的感受和故事,並不斷改進。

PPT9

Success. Everyone wants a piece of it. Even the child has special needs.But what does success mean? Is there a path to success? To delve deeper into this topic, I’ve written a novella that touches on the problems with special education. In the story picture book called “The Butterfly That Wasn’t Painted Red”, we explore this question with the readers and I would like to share this story today.

每個人都渴望成功,特殊人士也一樣。然而,成功是什麼呢?邁向成功有什麼路徑呢?為了思考這個問題,我去年寫了一個中篇小說,裏邊談到有關特殊教育的問題。故事中,女主角以這樣一個繪本故事回答了關於成功這個問題:

PPT10

“The Butterfly That Wasn’t Painted Red.”

《那一隻沒有被染成紅色的蝴蝶》

PPT11

Once upon a time, there were many little butterflies, each with wings splashed with different colors of the rainbow. The colorful butterflies loved to fly amongst flower fields of different colors.

從前,世界上有很多不同顏色的小蝴蝶,也有很多不同顏色的花。小蝴蝶都在自己喜歡的顏色的花叢中起舞。

PPT12

One evening, the beautiful Red-Sunset Fairy beckoned to the butterflies.

有一天傍晚,美麗的紅霞仙子在向蝴蝶招手。

PPT13

She said, “Out of all the colors, red is the most beautiful. Red represents light. It is the color of the sun.”

紅霞仙子說“在所有的顏色中,紅色是最美麗的,紅色代表光明,她是太陽的主色調。”

PPT14

One of the butterflies exclaimed in glee, “I love the sun!”

“I want to be red too!” Another added

Finally, a large butterfly decided, “We should all fly towards the Red-Sunset Fairy to paint ourselves red.”

其中一隻小蝴蝶說“我喜歡太陽!”;另外一隻小蝴蝶說“我希望變成紅色!”;最後一隻大蝴蝶說 “我們要飛到紅霞仙子那裡,努力把自己染成紅色!”

PPT15

As such, all butterflies decided to fly to the ends of the earth to find Red-Sunset Fairy in order to paint themselves into the color of the sun. “If my wings turn red, my fate will surely change!”

所有的蝴蝶都被命令出發去天邊找紅霞仙子,把自己染成太陽的紅色,他們都相信“染成紅色可以改變命運”。

PPT16

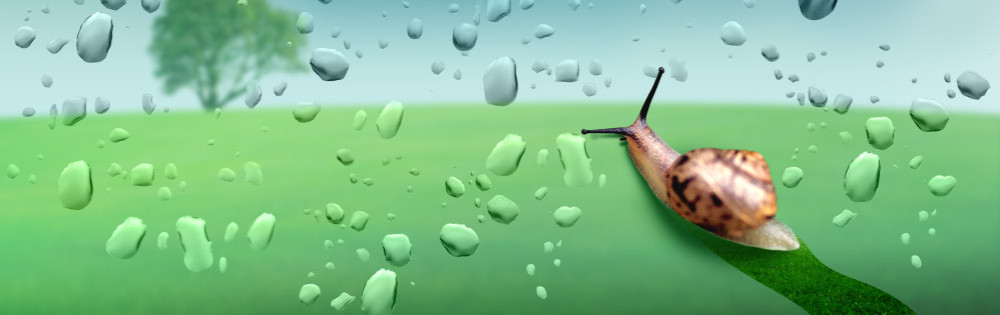

So they flew and flew. It started raining and the raindrops splashed against the smallest butterflies in the pack. Unable to keep their balance, they fell to the ground and never got up again.

飛著飛著,天空就下雨了,有的小蝴蝶被雨水沾濕,無法繼續飛行,一不小心就摔死了!

PPT17

A thunderstorm loomed near. Another group of small butterflies were hit by lightning. Their beautiful wings turned into ashes and they too, fell to the ground and never got up again.

雷雨來了,有的小蝴蝶被閃電擊中了,美麗的翅膀一下子給火燒焦了,又被摔下去了!

PPT18

The butterflies flew closer and closer to the sun, some of them couldn’t stand the heat. These butterflies fainted and their bodies sank towards the ground and never got up again.

終於接近太陽了,但太陽太熱了,小蝴蝶耐不住烈日,昏倒在途中,疲憊的身體一直往下沉。

PPT19

After all the challenges, only a few strong butterflies succeeded in changing their wings to be the color of the sun. “Great job!” The Red-Sunset Fairy exclaimed as she decorated the butterflies with red ribbons. However, the number of butterflies had diminished a lot. Their friends’ bodies and broken wings scattered the ground.

經過雨淋日曬、雨打風吹,有幾隻強大的蝴蝶終於染成了太陽的紅色。 “太捧了!”紅霞仙子用紅色的彩帶為他們加冕。但朝太陽飛來的蝴蝶和之前相比少了很多,更多的是在天空中墮落的零散的翅膀和不完整的軀體。

PPT20

One small butterfly was left behind while the others flew towards the Red-Sunset Fairy. Against the dark of the night.

地上所有的蝴蝶都起飛了,只遺下色彩特別鮮豔的小蝴蝶在黑夜中孤單地飛。

PPT21

a little star shined alone. “Why don’t you fly?” the Star asked the little butterfly.

在黑夜的盡頭有一顆小小的明星,裡邊鑽出可愛的星星天使。 “你為什麼不起飛?”星星天使問道。

PPT22

“It’s too far! Unlike the other butterflies, I cannot fly. I will never turn into the beautiful red color of the sun. I don’t want to live in this world, please ask the darkness to eat me up,” cried the little butterfly.

“太遠了!我和其他小蝴蝶不一樣,我飛不起來,我永遠不會變成太陽的紅色。我不想活了,求你叫黑夜把我吃掉吧!”

PPT23

“Your colorful wings are already as beautiful as they are. You don’t need red wings to be beautiful. You can stay and tell the other butterflies that they too, are beautiful just as they are. They can use their beautiful wings to fly wherever they want.”

你七彩繽紛的翅膀本來就好漂亮,不一定要變成太陽的紅色。你留在地面飛翅吧,要告訴其他蝴蝶,每只蝴蝶都可以有自己顏色,每只蝴蝶都可以有自己飛翅的方向。

PPT24

There are many different colored little butterflies in the world, just like there are many different color flowers in the world. The colorful butterflies loved to fly amongst flower fields of different colors.

世界上有很多不同顏色的小蝴蝶,也有很多不同顏色的花。小蝴蝶都在自己喜歡的顏色的花叢中起舞。

PPT25

Look! The little butterfly in the story is your special child. Their wings might not be red like the sun, but that doesn’t mean they are failures and useless. They are all stars. Their existence reminds the world that every butterfly can flourish with their unique colors and every butterfly can fly wherever they want.

There’s a famous quote: “if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” As a teacher, we need to remember we can’t define a student’s success from just one standard. Big pig, big cat, and big baby have their own personal stories to tell and our job is to help them find their own voice to succeed in their own unique way.

看!故事中的小蝴蝶就是你們那特殊的孩子。他們也許不是紅霞仙子口中所倡導最美麗的紅色,但那不代表他們是失敗和沒有用處。他們都是星星天使,他們的存在正好告訴世上人:每只蝴蝶都可以有自己顏色,每只蝴蝶都可以有自己飛翅的方向。

PPT26

Thank you for letting me share my little story here. I am honored to tell you that this story won the Encouragement Award in the Nouvella category of the “Twelfth annual Macao Literature Award” last year. It will be published by Taiwan ShowWe Publisher. I want to bring this book back to Macau to let more people understand the importance of special education, the needs of special children, and to raise funds for their community. I also hope to give them some inspiration after reading this story.

好開心可以在此分享我的小故事,同時,我希望這個故事能夠讓大家重新思考 “成功”,以及讓特殊的孩子因而重建自己的價值。很榮幸地告訴大家,這個故事在去年奪得了 “第十二屆澳門文學獎”中篇小說的鼓勵獎,而這個小說稍後會在台灣秀威出版社出版,也希望此書可以回到澳門,讓更多人了解特殊教育和特殊兒童。也讓讀到故事的特殊人士和其家長在閱讀後得到啟發。

PPT27

What does success mean to you? Everyone in this world has their own unique set of wings. Once you find yours, you too, will fly beautifully amongst the flower blossoms. Thank you.

最後,再次感謝你們願意聆聽我的故事,讓我們相互打氣,共同努力,尋找屬於自己的成功路。謝謝!

Special thanks

Macau I Can Too Association

Macau I Am Speaker Association

English translation and speech tutor: Sandy Leong

Illustrator: Angel Lao

特別感謝

展現真我協會

澳門我是演講家協會

英文翻譯及演講導師:梁嘉怡

插畫師:劉安琪

後記:

#千里之行始於足下

#要進步就不怕跌倒

終於,完成了這個演講的功課,很開心可以與來自世界各地的朋友分享自己對特殊教育的淺見,以及即將出版的中篇小說中的其中一個小故事《那一隻沒有染成紅色的蝴蝶》。感激仗義扶持的各人,特別是幫我的講稿改了又改,讀了又讀的星級演講老師Sandy Leong。

對我個人而言,這個演講效果應該算不堪入目,其一是我真的無法脫稿,因為太多英文我記不住,而且平日太少接觸英文了,發音和語調既奇趣又不流暢。但回家後,我還是雞手鴨腳地把它錄了下來,又因為系統剪接功能失靈,我無法刪去讀錯的重來,只能一TAKE過……然而,我最後還是決定要公開這個演講,因為演講最終的目的是改變世界,當中最重要是思想而非形式。誠如文中所言,每個人都可以為自己發聲,學習從來不需要講求資格,放下身段,接受不完美的自己是成功的第一步。誠邀大家閱讀中英文講稿,不介意收聽羊豬老師那不動人的英語,也可以聽聽演講。

http://xima.tv/OAPA3C

Finally, after completing the homework of this speech, I am very happy to share my views on special education with friends from all over the world, and one of the short stories in the upcoming novella, “The Butterfly That Is Not Dyed Red.” . I am grateful to everyone for their help, especially Sandy Leong, a renowned public speaking coach, who helped me to modify the content and guide my presentation preparation.

I am not satisfied with this speech. First of all, I can’t remember too much English, and I rarely use it . The pronunciation and intonation are both boring and not smooth. But I still recorded it at home, and because I couldn’t get the system editing function to work, I could not delete the pronunciation mistakes … However, I finally decided to make this speech public, because the ultimate goal of the speech is to change the world. The most important thing is content rather than form. As the article says, everyone can speak for themselves. Learning never needs any qualification, letting go of your ego and accepting imperfect self is the first step to success. I invite you to read the Chinese and English scripts,or, if you don’t mind the boring English of the sheep pig teacher, listen to the speech.