“我懷孕了!”如果你那未成年的女兒這樣告訴你,可能你會晴天霹靂——你會無法接受,覺得難受,甚至感到蒙羞。這是著有《6A的力量》的美國教育學家麥道衛博士遇見的真人真事:有一次出差回家,14歲的女兒眼有淚光地告訴他“我懷孕了!”。經常去學校演講,教育他人“如何防止孩子在未進入婚姻前避免性接觸”的麥博士聽後心跳加速,手心冒汗,然而,他控制住自己激動的情緒地告訴女兒:“也許,將會有很多報紙報道你懷孕的消息,而爸爸也可能會因此失業,但這正好讓我有更多時間陪伴你度過人生最艱難的時光,無論如何,爸爸愛你。”女兒聽後釋然,她告訴麥博士:“其實我並沒有懷孕,懷孕的是我的同班同學,但她自殺死了。”她只是很想知道,如果發生同類型事情的人是她,父親會怎樣待她。

讀着文章的時候,我忽然想起鄰埠近日發生的很多學童輕生個案,每次看到因為“沒有交功課”、“考試不及格”、“打遊戲被責”這種輕生原因的時候,我們都會惋惜“孩子,你太傻了!”,然後努力找個受責的支點:社會風氣太壞了、教育制度太差了、怪獸家長太多了……但是,我們曾否想過:如果事情發生在我家,會怎樣?你是否真的能避免這種悲劇?

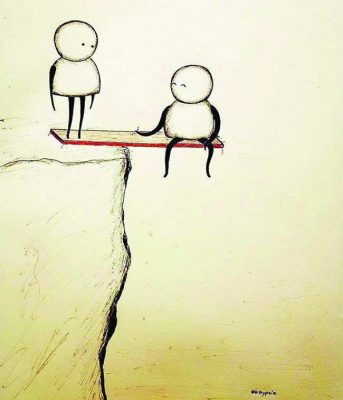

“兒子,你回來吧!媽媽不再責罵你了!”在新聞上讀到這樣的文字,着實有一種撕心裂肺的悲痛,因為我們知道相對於死亡,生命中所有的錯失都是微不足道的,即使孩子如何不好,你心裡也是愛他的。然而,家長事前有讓孩子知道嗎?還是,我們只會不停把錯失放大,用不同的語言向他暗示“如果書讀不好,你一生都沒希望的!”、“你在學校沒做好,就別回來了!”、“你天天只會打機,肯定一事無成!”,又或是以自己無望的人生去告訴孩子“生無可戀”。一如麥博士的例子,家長對問題的承受力,決定了孩子面對過失的態度,如果自殺的孩子一早知道“方法總比困難多”,也許就不會輕生了。

抗逆能力的誤區

“以前生活艱難,我們那一代人還會選擇活着,為什麼豐衣足食的孩子卻要輕生?一定是活得順利了,沒有機會磨練,抗逆力差。”這話對嗎?也有對的地方吧,因為心理學指出,抗逆力和經驗是相關的,然而,失敗經驗多少與抗逆力的強弱並沒有必然的正向關係。研究發現,有人在逆境可以得到正向的經驗,也有人因為無助而變得消極,關鍵在於逆境是否能讓孩子掌握抗逆力。抗逆力主要包括以下幾個方面:

一、自信心:有良好的自我形象,覺得自己是強大的。如果家長經常給孩子負面評價,又或者經常讓他們處於挫折中,孩子容易沒有自信。

二、社交能力:願意並有能力去求助,能分享內心感受。研究指出,具有良好溝通能力的父母,孩子的社交能力也會更好。

三、處理情緒的能力:讓孩子學懂表達感受,並有效地控制負面情緒。家長遇到困難時仍能保持心境開朗,將會是孩子最有效的身教。

四、解決問題的能力:家長經常與孩子一起思考解決問題的方法,有助孩子學習和吸收經驗,建立能力。

五、處理壓力的能力:家長可以讓孩子認識紓緩壓力的方法,學習放鬆自己。

注意心理健康,重視精神隱患

社會文化、教育制度對孩子自然是有影響的,但是,當中影響最深遠的,肯定是家人。面對生活壓力過大,精神隱患年輕化的今天,事發後一句“早知和你多聊天”顯得異常空洞,因為一旦形成疾病,只有醫生才可以治療,而我們能夠做的只是防患於未然,從小培養孩子正面的價值觀和人生觀,以及留意孩子的情緒,關心他們的生活,一旦出現“經常哭泣、無法入睡、神情呆滯”等異象,應及早向社工或醫生求助,尋求專業的心理輔導。

“孩子輕生”無疑是天下父母都不想承受的重。相互指責無助於解決問題,我們都是“社會文化”的建構者,只有從悲劇中吸取經驗,反省和改善自己,才能讓社會少一個悲劇。

參考資料:

一、《提升學生抗逆力》(香港青年協會)

二、《如何提升學童的抗逆力》(作者:黃宇昆,香港教育城,28/06/2016)

三、《愛你還需要理由嗎?》(作者:文正康,EDUCATION POST教育網,24/03/2017)