世界詩歌日當天想起海子的"面朝大海 春暖花開"有感而作

<面朝大海, 春暖花開>海子

從明天起, 做一個幸福的人

喂馬, 劈柴, 周遊世界

從明天起, 關心糧食和蔬菜

我有一所房子, 面朝大海, 春暖花開

從明天起, 和每一個親人通信

告訴他們我的幸福

那幸福的閃電告訴我的

我將告訴每一個人

給每一條河每一座山取一個溫暖的名字

陌生人, 我也為你祝福

願你有一個燦爛的前程

願你有情人終成眷屬

願你在塵世獲得幸福

而我只願面朝大海, 春暖花開

<面朝大海, 春暖花開>海子

從明天起, 做一個幸福的人

喂馬, 劈柴, 周遊世界

從明天起, 關心糧食和蔬菜

我有一所房子, 面朝大海, 春暖花開

從明天起, 和每一個親人通信

告訴他們我的幸福

那幸福的閃電告訴我的

我將告訴每一個人

給每一條河每一座山取一個溫暖的名字

陌生人, 我也為你祝福

願你有一個燦爛的前程

願你有情人終成眷屬

願你在塵世獲得幸福

而我只願面朝大海, 春暖花開

你來遲了

又先走了

我在暗室懷念你的微笑

我們都是很隨便的,你說

輕盈的淺笑在發光

我如一個倔強的小孩

坐着無語

眼睛開始有了溫度

我們在相同的路上相遇

你挽着你的小人兒

我挽着我的小人兒

用一種特有的母親的身體語言問好

陽光下,你朗朗的笑聲中有一重持重的年輕

在春暖花開的二月

你約我一起談情

而我卻先約了兒子

還有機會的,你說

是的,我一直在等待——

一個人不要怕

因為還有你

我一直忘了吿訴你

我比你年長的

你來遲了

卻比我先走了

其實,在文字的路上

你沒有來遲了

也沒有先走了

因為思想讓生命永恆

你來遲了

又先走了

慶幸仍能相遇

一個人不要怕

因為還有我們

後記:“一個人不要怕”是來遲未完成的讀書會的主題,希望此詩能完成她的心願——吿知讀者“一個人不要怕”的訊息。

本詩2012 年3月13日刋於《澳門日報》鏡海版

愛的世界很大

愛的世界很小

大得,可以裝着你的世界

小得,容不下一個眼光

我要放大心胸去承載你和你眼中每一道風景

我要合上眼睛去逃避你和你眼眶閃動的淚光

我不能離開

也不想離開

因為你的世界大得包容了我的世界

我不能靠近

也不想靠近

因為我的眼眶小得容不下你一滴憂傷

愛的無限大+愛的無限小

=你和我

本詩2013

年2月13日刋於《澳門日報》鏡海版 "愛的專題"

|

|

我們在幫助別人的過程中,常常不自覺地陷入一種誤區,即把自己抬高到“道德楷模”的位置,使原本出於善意的救助行為,變了味,成了強者憐憫弱者。

【《黃河口晩刋:愛心助人是本能,不是施捨》,作者:林微塵,二○一二年三月二十四日】

“吃得飽、吃得好”是每個人本能上的渴求。內地中產人士為了讓自己的孩子 “吃得好”,不惜放下金錢和尊嚴,掛着“強盜”的名號去各地搶奶粉,景況辛酸。而某些港澳人卻連保障本地嬰孩或是打擊 “水貨活動”的道理也不談,劈頭一句 “無恥強盜,給我滾回大陸去!”,盡顯人間無情。

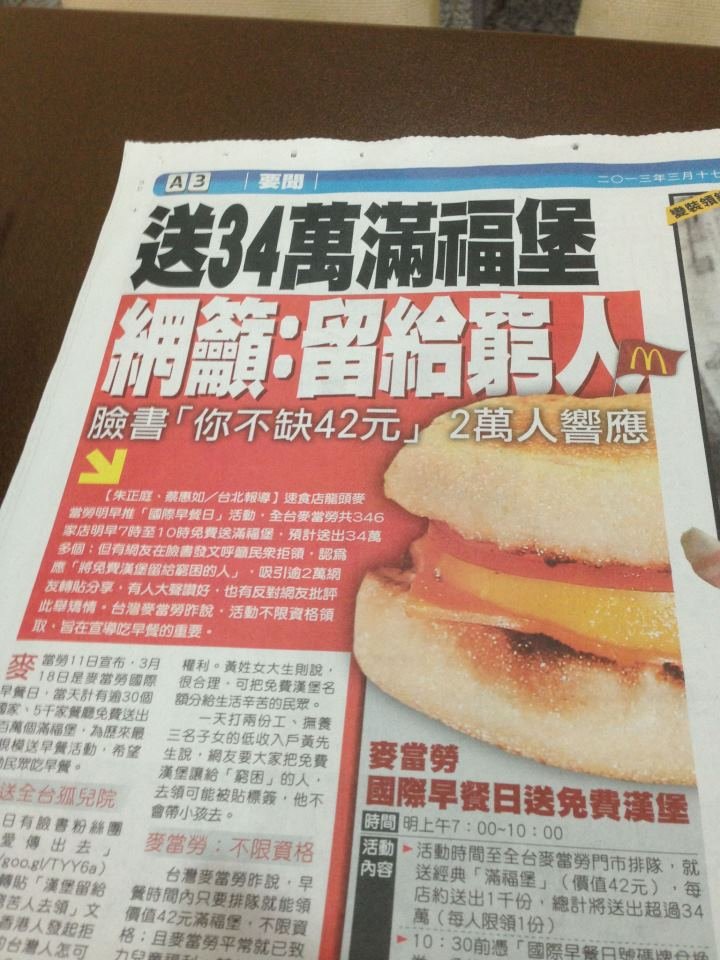

有趣的是,那邊廂,某快餐店在早餐日舉行 “免費派包”活動,愛的涼風卻由台灣吹到港澳——我們都不缺錢,把漢堡留給窮人。網上支持者不下數萬,頓覺善心滿載,細心一看:每店限量漢堡一千個,早上六時開始派發,送完即止。依照網靑或學生的作息,他們凌晨還活躍在社交網站或發憤讀書,哪來動力一早去吃免費包?莫非為省十多元徹夜不休?作為上班族的我,自問也沒想過去“求包”,所謂“時間就是金錢”,誰願花這樣大的力氣去沾個小便宜?願意如此勞苦的,除了早起的長者,還會有誰呢?當然是社會上的清貧一族了。世上並無免費午餐,自然也不會有免費早餐,快餐店的營銷策略,成就了願意“為吃個包而努力”的宣傳工具,而我們呢?卻只是發個圖片,然後在高床軟枕上夢想自己成為一個“大善人”,最終為願意輪候的“窮人”貼上一個“施捨”的標籤,何其偉大!

一個免費漢堡吃不飽窮人,同樣地,一種自我感覺良好的善心也無助我們變成一個眞正有愛心的人。眞正的善良是願意體貼不同處境的人,儘管他們的作為顯得並不崇高;眞正的助人是給受助者以尊嚴,而不是“高調施捨”。快餐店表示, “國際早餐日”的目的是喚起消費者重視早餐,注意營養。其實,我很想說:活在港澳台的我們不缺食物,請把營養留給心靈。

本文2013年3月22日刋於《澳門日報》新園地 "斷章寫義"專欄

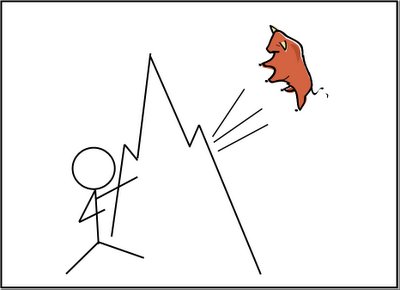

成功的相反並非失敗,而是什麼都不做。

【《跨越一步的勇氣》,作者:栗城史多,譯者:游韻馨,高寳出版社,二○一一年六月廿九日】

澳

門地方小小,但也有很多世界之最,包括:人口密度最大、經濟增長最快、旅遊高峰期遊客密度最高……個人認為當中最有趣的世界之最是——留級率最高。為什麼

有趣呢?因為不同族群對此有不同的詮釋:對於學生,留級是浪費靑春;對於家長,留級是浪費金錢和心力;對於功利主義者,留級是浪費公帑……不滿歸不滿,遺

憾歸遺憾,實際上,留級率較高的學校在坊間往往是被認為 “敎學要求最嚴謹”的名校。在校內,容易導致留級的學科普遍較受重視(老師自我形象較高,學生和

家長也對該科更為重視);在校外,無論過去如何身受其苦,為人父母後,依然堅持讓自己子女回到名校的父母佔大多數。無他,因為留級率高很大程度建基於學校

要求高,而能夠通過高要求的學生普遍被認為 “更成功”,誰不想自己的兒女“成功”?結果是,這邊廂,我們一邊痛斥學校造就失敗者,那邊廂,市場繼續崇拜

名校敎出“成功者”——人們總是不介意 “一將功成萬骨枯”,因為在未成灰前,大家都以為自己會是“成功”的那位。

當社會人士高呼

“留級率高”罪大惡極時,是否曾反思:留級率與敎學質量的關係——高要求造就更多失敗者,低要求不利保證敎學水平。得失之間,我們要如何取捨?高要求與低

要求學校之間,又將如何平衡?坊間一直抨擊,澳門評核學生升留級的標準多達一百二十種,但當學校間敎學內容、知識水平和學生素質差異極大時,統一升留級標

準又是否可行?其實“留級”只是反映學生未達學校要求的標準,情況如同跳高——一次跳不過,可以多跳幾次。好的學校制度不是拒絕失敗,而是鼓勵努力——只

要不放棄,總有機會跳過,把資源留給願意再接再厲的人,沒有所謂浪費。其實,失敗並不可恥,為失敗者貼上可惡標籤的,不是制度本身,而是歧視失敗的功利主

義者。

本文2013年3月15日刋於《澳門日報》新園地 "斷章寫義"專欄

後記

真理越"辨"越明,無論是辯論又或寫專欄,對我這種以"自娛自樂"為人生目標的師奶仔來說,最大的

意義是持續思考和學習,在思考"留級率"這個議題時,本人昨天留下了幾個想關注的問題,很開心真的得到一些"高人"指教,經本人整理(不知是否詮釋正

確,haha)在此送上有關資訊和個人思考點,供各人共享:

1.留級率的分佈如何?即哪些學校留級率最高?如何對症下藥?

意想不到的是,據統計,名校不是留級率最高的

(是否因為名校較容易勸退學生,留級生一早已去了其他學校?則沒有統計)

2. 現時留級問題的主因是什麼?評鑑標準太多?如果,我告訴你"一個名校留級生可以去一所普通學校考全級第一",你會覺得情況合理嗎?當學校間敎學內容、知識水平和學生素質差異極大時,統一升留級標 準從何談起?

各地皆有公平派位或就近入學的制度,又或者有分組學校(香港以前叫Band1-5而家叫I-III組別學校,但UNESCO近年已開始施壓取消。)所以各校學生能力差異不大。

(研究結果是這樣的,但這似乎與我們老師,以及各類比賽的成績結果是有差異的,大家又覺得怎樣呢?)

3.當留級率其實主要出於教學要求時,要求越來越低後,大家又如何平衡"學生一代不如一代"的心理不安?

一項國際研究發現,所謂的要求,多體現在"分數",而分數多少,往往取決於老師的擬題能力,包括是否全面檢測各層次的認知;以及老師對學生的觀感。亞洲地

區尤以考核"記億及覆述"為主,因此,呈現女孩比男孩成績好,初中比小學差的(初中已過強記學習階段)的狀況。

(同意評鑑方法在當中的影響,但其實現時留

級生的確也是各方面表現較遜的,並非單在分數上不好)

4.大家都想說,留級不代表好,但卻沒有人能證明"不留級更好",在各有其弊取其輕時,我們應如何取捨?

沒有任何研究證明留級好與不好,但OECD及UNESCO均先後倡議"取消"留級制度。注意他們是用"取消制度",更多的研究表明,留級與成績好壞沒有明顯的相關性。

(這個東西雖有研究表明,但老師們總是不信,基本上就是因為覺得與實際觀察不符,本人覺得,留級生學習表現差是個客觀事實,這類學生學習態度一般較差,閱

讀能力,總結和歸納能力也一般不好.當然,異數還是有,但我不認同留級生是沒有分別這說法,個人反而覺得,操行和品德是沒有關連的,很多沒犯校規,品學兼優的甲等生,其實品德不比犯小問題的差生好,但留級生學習表現較差,我覺得是顯注的.還未有時間看研究細項,故在此也無法質疑其結果)

5.當外國沒有留級,只有重修概念,當外國的高中畢業同樣可以去到很高齡時,不知所謂的"全世界之冠"是如何進行比較的?

"留級全世界之冠"的判斷是錯誤的,純粹是傳媒不理解之故,全世界之冠是指OECD PISA測試中,澳門15歲學生曾有留級經歷的比例是參與PISA國家地區中最高。

如以留級率計,UNESCO的統計澳門屬中游稍高。但其他國家地區大多數是高中高,初中小學低,澳門則是初中高,小學高中低。

(原來純粹誤解,看傳媒的炒作功力多大)

就留級的建議,OECD是這樣倡議的:

Eliminate grade repetition

Grade repetition is costly and ineffective in raising educational

outcomes, Alternative strategies include: preventing repetition by

addressing learning gaps during the school year; automatic promotion or

limiting repetition to subjects or modules failed when there is targeted

support; and raising awareness to change public support for repetition.

詳細可參閱此書http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-today-2013_edu_today-2012-en

有了較深入的資訊,的確有助我們了解多一些,不過,如何真實地體現出"留班對學生學習沒有幫助"呢?個人還需要點時間觀察.當然,改變現行教學內容,模式和評鑑方法是有效減少留級率的,但當升大考試模式不變,名校導向不變,真正徹底的改革又從何談起?哪有學校不想當好學校?A校想趕B校,要求高一些,B校不想落後,要求又高一些,你高一些,我又再高一些,最後苦了學生……教育當局不嚴格執行學科難度和功課量上限,教育生態始終是好不起來.最後,研究

歸研究,始終無法落實到教學去,留級制度取消了,差生是最終得益者還是犧牲者?我還是想不清楚!想到這問題,我還堅持這話"成功的相反並非失敗,而是什麼

都不做。"最後,再次感謝願意給我詳細解說的各位教育界的朋友們 🙂

評審對寫作藝評文章的三點要求:一、文筆好;二、完整的分析;三、新角度。這三點其實沒甚麼利害之處,都是寫文章的人的常識。問題反而是出在冠軍的

評語身上,評審說“文章能從社會角度出發,透過分析電影《低俗喜劇》的背景和情節,探討港人身份定位及與內地關係等主題,描寫當下中港關係的微妙變化,旣

具強烈的批判精神,亦富有創意及獨特見解,讓讀者反思香港的主流價値。”

【《香港獨立媒體:放過賈選凝吧,讓我們談談藝評奬好嗎?》,作者:鄧正健,二○一三年二月廿八日】

藝

術本是主觀性很強的東西,愛與不愛、美與不美的感覺都很個人,而每個人又可以在作品中讀到弦外之音——把內容延伸至自己的關注點。情況如同“隔山打牛”,

當中的山,不是作者的思想,而是我們自身的文化底蘊和審美觀。不久前在網上讀到一則小硏究,指藝術作品之解讀經常超出原作預期。故在所有文體中,我比較不

喜歡寫藝評,就是寫也多從欣賞和感受的角度出發,很少着意評論;而作為創作者,我同樣明白此理,對別人的批評總是歡心接受——有則改之,無則加勉。

針

對引文中鬧得滿城風雨的藝文奬,同樣給我強烈的“隔山打牛”感。老實說,女主角賈小姐文字老練、作品條理分明,與亞季軍相比,單從文氣上確有過人之處,奈

何作品觀點棱角分明,具顚覆性,很有以藝評為題,批判時弊為實之姿——背着彼此之文化分野,企圖“一知半解”地展示自己對香港文化的批評,是否上佳之作則

屬見仁見智。

藝評本就是自我感覺良好的“隔山打牛”,有說莫言賣弄中國之醜,又有說莫言是護主的狗。愛把政治帶進藝評的,絕非賈小

姐一人,當中陳述的是個人觀點,自非絕對眞理。況且藝評本身也是一種 “文藝”,評價一篇藝評顯然是雙重的“隔山打牛”。比較神奇的是,一篇藝評竟可牽連

諸多情節,且令內地香港矛盾升溫。 賈小姐的“隔山打牛”,再加上兩地的朋友的“隔山打牛”,恰恰又構成一套有趣的鬧劇。

本文2013年3月8日刋於《澳門日報》新園地 "斷章寫義"專欄

如果政府眞的要把“雞卵”取盡才懂得回頭,恐怕到“雞犬不寧”之日,為時已晩。試問,誰願意來我城“貼錢買難受”

【《論盡澳門街·淹沒的我城》,作者論盡,二○一三年二月二十二】

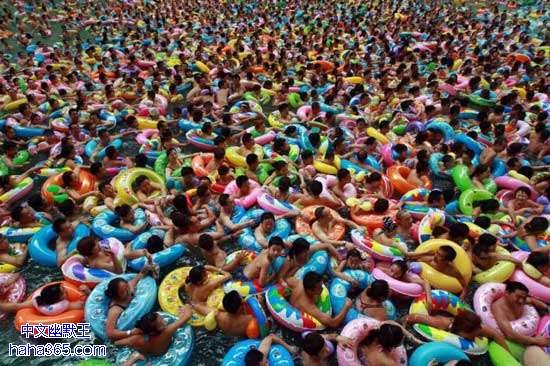

那天來到澳門海關,人龍之長,不知何時方可進澳?千里而來,不想折返,眼見不停有人兜售着“二百元乘車直達澳門”,於是爭着付錢,一行六人共一千二,以為可以買個安樂,豈不知車是坐了——去了蓮花大橋的海關,人龍依舊,排了三小時方進境。

那天去議事亭前地,人車不斷,小孩想喝點飮料,但大小店舖擠滿人,好不容易擠進去,想問個價錢,店員不屑,“水都買唔起唔好學人嚟啦!”我有點疑惑,“不是說去澳門旅遊不用花錢買水的嗎?”

以

上是親友轉吿的眞實個案,我聽在耳裏,旣好氣又好笑,氣的是澳門落得如斯田地,笑的是 “明知山虎,偏向虎山行”——明知春節旅客多、東西貴,卻還心甘情

願向 “貼錢買難受”的澳門講句“我要再來!”。“旅遊花錢不過想尋開心吧,幹嗎來澳門擠?去內地旅遊不好?省點錢出國不好?要來等平日來!”朋友聽後苦

笑:原來內地除了節日長假,多數人沒“有薪假”。假日就算留在內地,景點依然“逼爆”,見怪不怪。至於出國旅行,除了價格不菲,簽證也很困難,他們不嫌棄

澳門旅遊,不過是貧賤家的孩子不知飽。筆者在此無意偏幫外人,但想起早日收看廣東電視台 “一家大小露營遊澳門”節目,主持人誠懇道:“用甚麼方式旅遊是

種自由,但去到人家的地方,必先尊重別人!”為感激別人的尊重,決意在此為大家開啟別的視角。

這年新春,筆者也成了泰國自由行。走

在布吉最熱鬧的大街上,一樣遊人如鯽,除了臉掛笑容,讓人賓至如歸的服務生,基本上不見本地人。作為一個典型的旅遊大國,我好奇怪泰國人是如何看待這問題

的?澳門不想走旅客至上的路,應何去何從?而政府又將如何合情合理地拒絕過多的內地遊客?相信需要更多的理性探討。

本文2013年3月1日刋於《澳門日報》新園地 "斷章寫義"專欄

<!–[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable

{

font-size:10.0pt;

font-family:”Times New Roman”;

}

–>

向 “錢”看──親子共建金錢價值觀

(此作曾刋於本地親子雜誌《百分百家長》,內容曾於2011年兩岸四地親子論壇中發表)

前言

在金光閃閃的賭桌上,有人一夜千金,有人輸掉一生;在紙醉金迷的 “名店街”,有人視錢如土,有人趨之若鶩;面對物價房價高漲,有人忽然致富,有人怨聲載道;面對庫房水長船高,政府大灑金錢,人民不勞而獲……

澳門賭權開接近十載,面對社會由內而外的急速轉變,人們對金錢價值的思考容易失去方寸。 “澳門大學博彩研究所”於“澳門青年問題賭博之形成研究”中指出,父母對金錢的價值觀是導致孩子思想偏差的根源。作為家長,我們如何從確立自身價值觀開始,與孩子共建

“金錢”的概念?以下,筆者將以自己多年來為人師和親子專題作者所積蓄的故事和反思,和大家一起向

“錢”看!

金光中的迷失

大家都知道,澳門是一個賭城,我們的賭場不是一家一家的,也不是一座一座的,是一片一片的, “片”是海洋的量詞,自從賭權開放以來,澳門的賭場就變得更大,更美了,雖然未成年的小孩是不可以進賭場,但卻可以進入那華麗的皇宮,那裡不僅有賭場,還有常人“可遠觀而不可買”的名店街,非常奢華的高級場所和酒店。能夠活在一個像皇宮一樣的城市的人應該是很幸運的吧,但事實是,人民的滿足感並沒有因此而提升。其實,人之所以悲哀,並不是因為他有很少的錢,而是因為他知道錢可以讓他得到更好的生活,更高的享受,而自己卻沒有能力去得到更多的錢。當澳門富起來了,社會矛盾卻有增無減,即使政府年年派錢,都沒有讓人們覺得滿足。為此,社會反響不斷,政府和社團均成立了專責小組,重點開展社會和學校教育,期望下一代不會迷失在金光閃閃的皇宮中。

反思金錢教育

得幾年前,筆者曾在校內參與公民教材的編寫,也談到過“金錢”的問題,當時花了很多心思設計課程,內容始終無法脫離中國人統傳價值觀,如:勤勞節儉,善用金錢等,又找出一堆諸如 “未雨綢繆、積穀防飢、臨渴掘井”的成語。到了實踐時,竟然有一個學生質疑我,他說“老師,您說的大道理,只讓我想到了一種動物,那就是牛!牛一生勤勞節儉,只會換來辛苦...”他告訴我世界已經不一樣了,還借我一本 “窮爸爸富爸爸”。我當時無法回應,只好回去乖乖閱讀,開始時對書中所言深信不移,準備把內容帶進課堂。不久,一場 “金融海嘯”冷卻了我的熱情,最後,還是沒下筆,我在想“連我自己都不肯定的東西,如何教給孩子!”

碰巧當時我被邀請成為本地雜誌的特約作者,當時現金分享計劃剛出台,我為此做過一個相關的專題。在資料搜集的過程中,我發展了其他地區在金錢教育方面比我們先進,而教育者不是校園裏空談理論的老師,而是真正關係孩子一生的財務掌管人──父母。之後,我又訪問了來自不同階層的家長和孩子,我發現,多數家長都不跟孩子談理財,因為“不確定”──他們有投資,但也有失利;他們知道賺錢艱難,卻找不到一個成功公式。只有一位媽媽說會教,她會把自己所知道的一些理財方法和女兒分享;會告訴女兒投資的經歷,並總結經驗;會和孩子分享賺錢的艱辛,討論有關金錢的議題。我知道,以上談到的家長案例是成功的,因為她的女兒正是我的學生,在我教她的過程中,的確感覺到她比一般孩子懂事。一位成功媽媽的經歷告訴我,親子教育的靈魂不是掌握一切,而共同探求和建構的過程。

各地經驗總匯

為了對親子共建

“金錢價值觀”有更深入的認識,筆者開始閱讀相關書籍,發覺不少國家和地區的經驗都值得學習:

在美國,家長喜歡培育孩子擁有“企業家精神”的文化,有些長輩會送股票給孩子作禮物,以此為契機引導孩子詳讀股票公司的年度報告書,或留意報紙上的股票資訊,建立理財概念。許多億萬富翁願意承認 “有錢與幸福沒有關係”,並教化人士正確的用錢的比例是“1/3自己使用,1/3存起來,1/3給人”,甚至慷慨地捐出家財,近年廣為人知的富豪捐獻事件,某程度反映了該國的金錢概念。

而歐洲等地的家庭教育,則比較著重心靈教化。在法國,小孩早在3、4歲時,就可以參加社區舉辦的“家庭理財課程”;在芬蘭,家長在兒童時期已開始理財教育;猶太人喜歡仿傚“石油大王”洛克菲勒的家庭教育法,教育同樣是在孩子牙牙學語時開始的,綜合以上經驗,概括內容如下:

中外價值差異

總的來說,西方的 “金錢教育”著作較多,內容也比較具體,但其價值取向也不是包含絕對的優勢。可參看以下比較:

美國人卯吃寅糧。美國人把錢視為工具,一是獲得生活享樂的工具,因為“一卡在手,消費無憂”;二是生財工具,美國的金融大鱷利用此念,推出次按和各種債券,誘使民眾作不同程度的投資。美國本身便是世界最大的債務國,結果金融泡沫破滅,債務鏈中斷,全國陷入危機,以至禍延全球。

中國人積谷防饑。深受農業社會的觀念影響,在21世紀全球化的時代,中國人仍習慣於保持盈餘,留有餘地。從國策而論,在改革開放之後,中國的金融和人民幣匯率不是急於求成,而是循序漸進,因此在1997年的亞洲金融風暴中避過一劫;在當前的金融海嘯中,中國穩健的金融政策,更顯示了中國理財觀的正確性。

筆者對經濟所知有限,但從以上推論,始頓悟到中外價值並非呈一面倒之勢,我們應以“取其精華,去其糟粕”之理念使之有機地相融,例如:我們可以學習西方一些投資致富的知識,而“未雨綢繆、積穀防饑”等中國傳統價值又可以讓我們明白“以防萬一,分散理財”的重要性;西方家庭喜歡讓孩子參與工作及體驗融資活動,正好也與中國傳統“授之以漁”的理念異曲同功。

結語

談起 “金錢教育”,一般家長都只關注 “幾歲給孩子零用錢”、”給多少”、“怎樣花錢”等問題,但本文卻把重點放在 “看錢”的方面,因為只有認真地和孩子“看錢”(建構“錢的價值”),我們才能助他們找到“生存之本”。紙上談兵很難判哪種方法最好,需要配合實際、懂得變通,而最重要的還是以身作則,要孩子擁有良好的金錢價值觀,應該由完善家長自身的金錢價值觀做起。

好書推薦:

1.《教孩子做主:金錢篇》,作者:(木神)原節子,辛小兔譯,商訊出版社,2011年01月10日

2. 《望子成富:教授爸爸與孩子的理財對話》,作者:洛克.布萊恩,方仁馨譯,御書房出版社,2010年08月20日

3. 《不同的理財觀 不同的文化》,來源:何亮亮,華商語錄,世界華商聯合促進會,2009年06月25日