小小說:遺留在山上的……

倩如:我在山上呢!

浩文:我也是!

十年過去了,我的心依然留在山上,倩如也是嗎?站在沒有山的新校區,我茫然……

那 些年,我在澳門大學讀教育學院中文系,學校在氹仔的小山頭上;而倩如則就讀於依山而建的香港中文大學,主修傳播系,我們是在一次辯論交流賽中認識的。倩如 是校花、會考狀員、最佳辯論員……而我只是隊中的小嘍囉。沒有人覺得我們是匹配的,包括我自己,但倩如卻不覺得。“女追男,隔重紗”,本來,給我豹子的 膽,我也不敢追求她,但她竟然主動追求我,於是我就中獎了。

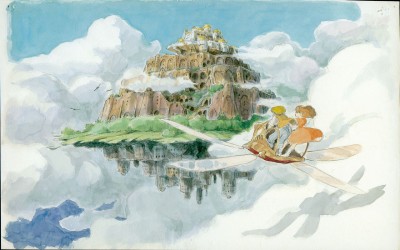

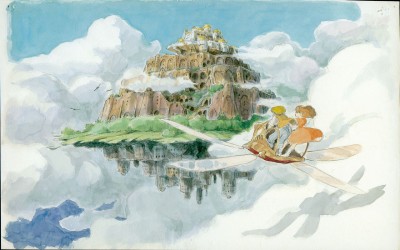

雖然,我們不常聚頭,但每天黃昏,都約在網上見面──我在我的山上,她 在她的山上。在王寬誠樓的課室往外看,是一片金黃色的海,然而比起中大的藍天,卻顯得渺小。倩如很為自己的學校而驕傲,每次去中大,她總為我挑選面向“百 萬大道”的賓館,並告訴我,一代代的才俊都在這廣場上為正義發聲,那是中大人的核心價值。倩如來澳,我也帶她住“澳大酒店”(山下的“新世紀酒店”,現易 名為北京王府大飯店)。我們從山下一直爬到九龍壁,我最愛吹牛:“這條‘長命斜坡’就是澳大人的核心價值,比喻攀上學府的艱辛;破舊的Block I是教 育學院的核心價值,因為學費最便宜、學院與校友也最窮……”但其實,我不知何謂核心價值,如果硬要挑個令我驕傲的地方,就只有我們辯論隊位於 Block II的小房間吧。雖然一樣的破舊,但不是每一個社團都有房間的,而且這小小的天地,容着我們求知的無限熱情,還因此邂逅到倩如。

一 海之隔難不倒我們,讓我們分手的,竟然是思想上的距離。那一年,我們都畢業了,我找到不錯的教職,而她也進了香港最大的媒體當記者。“非典”疫情過後,百 業衰落,教師的待遇相對好了;倩如的工作卻不太安穩,為着報道抗爭事件的小堅持,她被公司辭退了,我心裡倒高興,想趁機說服她嫁到澳門。那一天,我買好戒 指,準備在九龍壁前求婚,我以一貫平實的開場白:“倩如,我們長大了,是時候要安定下來,你來澳門好嗎?那就不必管香港的事了!”倩如難以置信地瞪着我 說:“你說甚麼?”我一下子猜不透她的想法,又重複了一次,她悲愴地說:“分手吧!我們大家都不是對方所期待的人……”倩如走了,沉重的身影消失在寫滿霓 虹的長階上。

九龍壁還在嗎?教育學院會破落嗎?辯論隊的小天地在哪呢?……走在看不到邊的新校區,我迷路了,第一次留戀小山頭的幸福;抬頭仰望那沒有中心的天空,像一座沒有頂峰的山,又像倩如迷戀的廣場。

散文:我所仰望的校園

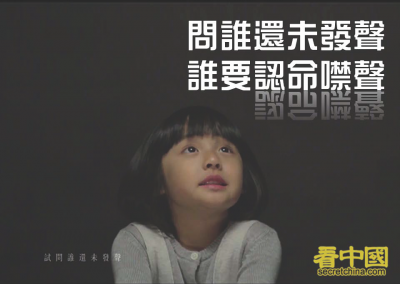

中大即將踏入五十二年,回望過去,中大人都作出了不少的選擇,不但改變了他們自身,更改變了香港……中大最令人引以為傲的,不只是學術成就,是人文精神的實踐……我們,就在這樣的氣氛和歷史下成長。

【《我們避無可避,亦退無可退》,張秀賢,香港中文大學開學禮上的發言稿,二○一四年九月一日】

親愛的母校搬家了,回首四年學士、四年碩士的生涯,縱然談不上刻骨銘心,還是充滿回憶。

忘 不了開學當天,我獨個兒撐着小傘爬上“長命斜”的艱辛,而最最最諷刺的是,同學告訴我“其實是可以乘電梯的!”——這就是我當時的狀態,糊裡糊塗、神不守 舍。辯論隊是我唯一曾發光的地方:怎麼忽然當起隊長?怎麼經常得最佳辯員?同班同學都不敢相信,我自己也是,但我還是有光輝過的,縱然辯論內外,我是完全 不一樣的兩個人。

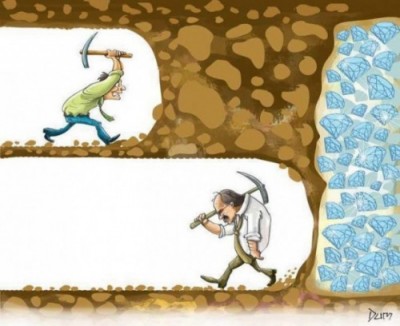

……坦白說,澳門大學不是我夢想的校園,教育學院也不是我最初想進的學系,如果不是因為父母在移民前聲明:只要不 去內地(我讀紅底學校,不去內地等於只能留澳)、不入傳媒、不談政治,做甚麼都可以。於是我放棄了夢想的傳意系,孤注一擲投考教育學院。那時候,教育學院 是唯一只收“一成學費”的院校,很多人以為我們入讀是“貪平”,而教育學院的辦公室當年也是全校最破落的。每次想到此,我未免失落,特別是,有機會去香港 中文大學作辯論交流,感受別人校園文化的時候。

時至今日,我媽仍不喜歡我寫文章、談政治。其實她不明白,在怎樣的教育環境下,必然長成怎樣的一種人格。如果要追究,應該從她培養我的方式開始吧。假如成長可以重寫,不知她是否想把我培養成書不沾手、頭腦簡單的樣式?

怎 樣的環境,造就怎樣的人格。和很多校友不同,我為學校終於有條件建宿式書院而驕傲,情況如同我知道,教育學院今天只會收填報第一志願學生時的吐氣揚眉。但 是表面的光輝不會永恆,要成就一所值得仰望的高等學府,更重要的是擁有自由的空氣和高尚的追求。地域和名稱不可能制約人的發展,只要我們有堅持向善的心。

鏏 而