節目上多名家長致電質疑,“停校不停課”實行後令家長壓力大增,甚至出現家長要在家教導小朋友多個科目的情況。

【摘自:〈教青局冀加強溝通解決停校不停課困難〉,濠江日報,二○二○年二月十二日】

政府由“停課不停學”改成“停校不停課”,皆因不少家長反映自己不能充當教師。無論教青局強調多少次:無意要求家長充當教師,家長依然不放心,結果迫使教青局下達行政指令“學校網上教學宜溫故知新,不求嚴格,不計分數”,既非“不停學習”,於是“不停學”順理成章變成“不停課”——不停“溫習”也。

從教師備課的角度說,溫故知新無疑比較簡單,但從教學效能的角度說,卻未必更好。因為溫故缺乏新鮮感和挑戰性,加上老師不可有要求,學生重視程度可想而知。教新課則不然,學生需要自己閱讀和思考,透過網上測驗進行驗證,那便是自學能力。學而時習之不亦樂乎的“習”不是指“重複”,而是指“實踐驗證”,其趣味在於嘗試和探索的過程中所帶來的成就感。好像我們重複以同一個步驟煮番茄炒蛋只為糊口,但透過視頻學習做新菜式則更具趣味,雖然失敗率比前者高,但不怕失敗的廚師最後肯定成果更為豐盛。

反對“停課不停學”的家長主要是害怕孩子學習失敗,因為他們假設孩子是有人餵才能吃東西的“填鴨”。但為什麼孩子自學必然失敗?自學效果不好等於失敗嗎?為什麼不可以先讓孩子自學,再留給老師矯正?筆者相信,復課後透過摸底評核補充不足,肯定比沒有任何針對性的溫故知新好。因為學習的真正功能不是為孩子找個“填鴨”的飼養者,而是教孩子自行覓食,這種能力需經過長久實踐、挫敗才能生成。與其擔心落後於一時,倒不如放手給孩子自己先試一試。

後記:

#成長需要時機

#別為孩子設限

#向澳門的良心教師們致敬

昨天已經想好要分享此文,標題、照片和內容已經落實,沒想到文章比我更早在臉書廣傳,而且分享讚好的竟然是教師群。如文中所說,如果認真執行「停課不停學」,要求學生嚴格出勤、功課計分付出勞動最大的是教師,受益的是學生,但最後群起反抗的卻是家長。「我沒有空陪太子讀書!」的吶喊帶出了怎樣的「學習觀」?那就是「我家太子沒人督促不能讀書」。而我的疑問會是:為什麼不先讓孩子試試?如果效果真的不如理想,開課後要求教師評核檢視補救也不遲,但家長的執著在於「一點都不能差!」於是寧可不學——逼使教青局由「停課不停學」改成「停校不停課」,試問不能給孩子任何要求的課,其實又能學什麼?本來大條道理在家安心抗疫的老師們卻於心不忍地呼喊著,可見澳門的教師多有使命感。所以我放棄了昨天想好的引入,在此先向在家辛勤工作的老師們致敬!

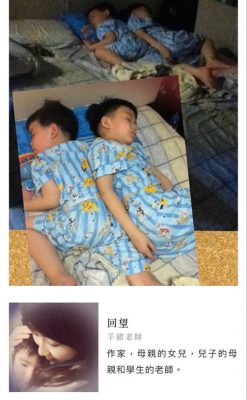

其實生活的學習多種多樣,不一定要靠學校和補習社,同樣是在家呆著,不同的教學思維,教出不一樣的孩子。我很喜歡文後片段,小孩在家哭著叫無聊,說要上街和病毒玩遊戲,有的家長選擇投其所好,天天呼救「為什麼封了我們的公園?你叫我家孩子怎樣做運動和呼吸新鮮空氣!」然後不顧後果,繼續帶孩子上街,結果你家的孩子學會了「去公園是必須的,沒有呼吸新鮮空氣的生活會窒息」,甚至「有事沒事就罵政府不作為」我家孩子年初四開始沒逛街(只行三分鐘去婆婆家吃飯),封賭場那天開始沒離開過家門(除了去同層垃圾房倒垃圾),但孩子仍然可以去陽台做運動,即使家中沒陽台或是下雨天,其實只要打開一扇窗,風就可以吹來;自從呆家裏,二少就天天去家中的不同角落打機,比較奇異的有碌架床的木梯、衣櫃和書桌底,我問二少是不是好悶?他答「又唔係,不過發覺原來屋企唔同方位坐坐都幾有趣!」;媽媽上班了,我們研究要不要回婆婆家吃飯?我和他們分析因由「唔返最大好處係慳返啲口罩,可以捐比有需要嘅人,好似香港有d倒垃圾長者一個口罩都無,我哋就捐左一D出去。」孩子最後決定留家中,二少學會了煮飯、整滷水雞翼、炆德國鹹豬手,大少繼續負責做清潔後勤工作,還自告奮勇幫媽媽的兒童故事做混音,我說想學不想幫,他說「教人咁麻煩!」但仍答應教我,只是我返工後未有空⋯⋯我家孩子天天呆在家中學會了發掘生活趣味和照顧自己,還了解到幸福不是必然,世上有人比他更需要一個口罩。事實證明沒有呼吸公園新鮮空氣的孩子仍舊開心快活、健康活潑、頭腦清晰。

在母校的時候,畢業活動是我專項,由學生做到老師,聽了很多年畢業贈言,最喜歡生物科鄺老師那一句:離開學校就要靠自己,大自然的生態鏈本就殘酷,要緊記「物競天擇,適者生存」!

記憶中,我的父母沒怎教我們做功課(其實我媽媽也是敎師,移民來澳時她用兩個月時間教了我整套澳門一年級的課本,然後我就考上了二年級,但之後她也不教我做功課),我們三姊弟中小學成績也不優秀,最後都找到了自己的專長。感覺上父母對我們沒有期望(經常叫我和妹妹少做些正事),他們給我們最珍貴的禮物是:世上沒有什麼不可以靠自己。媽媽移民前一句英文都不懂,現在和菲傭溝通得比我好,手機電腦拍照剪接等新技術玩得出神入化,全是自學的;我爸是機電工程師,一有空就買零件自己砌,記得沙士那年他自己做「臭氧機」殺菌,後來還幫澳門某些大型機建引入了這種科技,有「很安全空調系統」的疫症隔離酒店的空調系統由他的公司設計,我爸喜歡和我們講家族史、背唐詩、唱革命歌、寫書法、做小發明,但也沒有教我們做功課。

你的思維如何,你孩子的心智也將如何。放下教科書和趕排名的憂慮,你會發覺孩子潛能無限,一時三刻的自學成效和考試成績不算什麼。

澳門好不容易在這場疫症中捱到這好景,不要半途鬆懈,功虧一簣!讓我們利用抗疫時機,做個能屈能伸的家長,教出能屈能伸的孩子!

本周專欄文章連結

http://www.macaodaily.com/html/2020-02/…/content_1416649.htm

孩子哭訴要去玩的片段(好可愛)

https://video.h5.weibo.cn/1034:44708488121…/4470849904082218