遇見(圭人)

每個人,都可能經歷過一些奇特的經歷,無論如今怎去輕描淡寫,也抹不走那時的沉重。每一顆星星,都有屬於他的名字,每一個人,都有一角晴空,在閃耀著歲月的光芒。

而如今回望,所有的沉重,是那樣地美,又是那樣地輕……

那時候我坐在一輛巴士上偷看一個女孩,她叫甚麼名字我不知道,基於好奇,我偷看了她的FB名字—-LiLi。 這名字很像狗名,我實在忍不住,就笑了出來,她轉過身來微微責備地看了我一眼,眼神中帶著濃濃的憂傷,擰過頭去,臉上似乎還留有淚痕,我登時滿臉通紅,訕訕地說不出話來。少年時總為愛情而瘋狂,見到女孩子哭就想像她一定是為情所傷,而情傷的女孩都是可愛的。我那時唯有回身凝視著窗景,連忙用湖,橋,與塔來掩飾自己的尷尬。呆了一陣,忽發奇想……到底橋與湖是甚麼關係呢,湖與塔呢?橋和塔會殘舊,湖水會變,大家都會老,可是湖水究竟是屬於靜望她的塔,還是在身上的橋呢?就這樣胡思亂想了一陣子,回過神來,我又忍不住偷看了那女孩和她的手機。這時畫面停留在一個男人的主頁上,女孩似乎打了些字。字太小了,她說甚麼我看不見,但似乎沒有回音。我抑不住內心的好奇,打開手機從FB裏找到了這個叫LiLi的人,原來我們一個共同朋友也沒有,在一個這麼小的城市裏。我查看了她的FB,有她和男朋友的相片,似乎很甜蜜,她應該是個挺幸福的人吧。那一刻,我忽然想了解這女孩的全部,希望這趟從關口到黑沙,從小城的最左到最右的這條小路,永遠沒有盡頭。

尾班車(鏏而)

誰又騎著那鹿車飛過

忘掉投下那禮物給我

凝視那燈飾 只有今晚最光最亮

卻照亮我的寂寞⋯⋯

耳機傳來熟悉的調子,我不自覺地抬頭仰望天空,記起那一年,我曾經愛上一部電影的對白「燈太亮了,星星太寂寞!」,然後,你邊哼著歌,邊拉著我,說要帶我遠離燈火去尋回星星的光。我們在水坑尾上車,車上空盪盪的,但你卻不讓我坐。我們走到最後,依著車尾的欄桿,你從後面摟著我的腰,嘴巴貼著我的耳朵,不厭其煩地哼著: Merry Merry Christmas ,Lonely Lonely Christmas⋯⋯少年不識愁滋味,那時候的「lonely chritmas」哼得比蜜糖還甜。

「阿姐,今晚最後一班車了,你坐還是不坐?」巴士站乘務員提醒我。

「最後一班車?」我呆住了。方才記起自己在此已經站了一個多小時。「等人少一些再上吧!」我心裏盤算著,可原來小城聖誕夜的巴士可以如此興旺。我無奈地擠上那部25號車。巴士上熱鬧非常,操著不同口音的普通話混著零星的粵語,有一種陌生的寂寞感覺。我凝神地望向窗外的天,欲尋覓暗淡的星星,迷濛中,隱約看見車尾有一位俊朗少年聚精會神地看著身旁的少女玩手機。於是我轉頭看另一邊的窗戶,卻發現暗處的男人若有所思地打量著我。我們目光相接的一刻,他竟未有迴避,嘴角還浮起奇異的淺笑。「莫非我包包打開了?」我檢查了一下,沒有問題;「忘了付錢嗎?」我竟然想不起來——想必是這樣子了,於是我拿着澳門通一個勁往巴士投幣機付錢。「嘟!」感應器發出異於平常的聲音,機器顯示「C9」,「付了!」司機語帶嘲諷,我難堪地低下頭,不敢再向前望了,仿佛車上每一雙眼睛都在嘲笑我。

分手(圭人)

車上來來往往,漸漸變得嘈雜,兩個站後我見到女孩子股起勇氣,沉重地控下「傳送」鍵,我猜,那應該是「分手吧」。有甚麼可以令一個女孩幾次欲言又止,咬著牙按下的呢?我心中不免浮起一點罪惡性的快感。那時的我正分手不久,女朋友喜歡上一個愛聽米高·傑克遜的男孩,而我則喜歡林子祥,她嫌我老土,是的,林子祥的確比米高·傑克遜大上幾年,我無話可說。這時的空氣忽然停頓了好一陣子,然後「叮」一聲,訊息回來了,是大大的兩個字「OK」,女孩徹底崩潰了,伏在前面的椅背上哭了起來。

正常的電影情節都是在這種橋段上互生愛意的,在女孩子失戀的時候,一個強大的臂彎出現,便改變了她們的人生,多浪漫呀,我心裏在想,並猶豫著要做個怎樣的拯救行動。過了半響,我股起勇氣想給那女孩遞上一包紙巾,卻發現身上沒有帶,於是我朝站在我身旁一個大嬸借了包紙巾,那大嬸左右手提著滿滿的菜和肉,該是剛從內地掃貨回來,但轉身去取紙巾,卻露出了背後小提琴,我忍不住抿嘴一笑。那女孩又朝我瞪了一眼,以為我在笑她,我口吃地自言自語道:「不是……笑你啦……」然後把紙巾借花獻佛地遞給那女孩。但想不到她卻搖了搖頭,我感覺有點尷尬,把紙巾還給旁邊那位大嬸。

女孩子哭了許久,把車上眾人的目光都吸了過來,大家好像以為是我欺負她似的,好奇地打量著我,我只好紅著臉轉過頭去帶上耳機裝作不認識那女孩,但我們真是不認識的,她是一個聖誕節分手的女孩,我是一個聖誕節準備出來嫖妓的男孩,我們在常理上是不會有任何關係的,因為我們在fb上一個共同好友都沒有。但想不到這時她忽然轉過身來朝我伸出了手,問:「紙巾呢?」我登時不知所措,大嬸識趣地遞了紙巾給我,然後我又遞給女孩,這時女孩子對我笑了笑,臉上還留有淚痕。

那一站(鏏而)

「哈哈!⋯⋯我不是在笑你!」

我難堪地抬起頭,卻發覺舞台的主角不是我,只見剛才的俊朗少年和身邊的女孩在糾纏中,似乎是情侶間在打情罵俏。有趣的是,身邊那背著小提琴,拿着大包大包菜肉的古怪大嬸好像也加入了戰團,她向男孩遞上紙巾,男孩不好意思地接了,欲給女孩抹眼淚,卻被她冷冷地拒絕了。這時我又會忽然起起你,起想你說「你什麼都很好,就是太眼淺!」然後我每次哭都惹你生氣,第二年的聖誕,我們相約去香港,在時代廣場的三樓吵架,我哭了,所有人都盯著你,你便難堪得跑了。害我找了一天,之後我們一直冷戰,不久就分開了。我一直在想,如果我可以可愛一些,一如你喜歡的日本美少女,可能我們還有很多很多的聖誕節,而我就用不著孤伶伶地一個人去探望被城市遺忘的星星。

「到了!到了!」

不知不覺,車子已經到達金沙城站,迎來了一股下車的人潮。我回頭一看,暗角那一直盯著我的男人,也有了行動,他拿出一支棒狀物向地面一放,「噗」一聲站了起來,似乎在摸索方向前行,背著小提琴的大嬸馬上為他開路「借過!借過!」這時,我方才看到一直凝視看我的,其實是一雙不會轉動的眼睛,而無論身邊的人有多擁擠,甚至拋出一些厭惡的神色或言語,他都始終如一地掛著微笑。

公狗(圭人)

「後生仔,加油!」

大嬸向我眨眨眼睛,一臉笑意,然後向著車門嚷著走去。我立馬裝作無視她的舉動,在那個風吹過都會臉紅的年紀,如今回想無論如何都是可愛的。那女孩也笑了,我紅著臉,她紅著眼,那是青春的紅蘋果,在沒被亞當和夏娃吃了以前,也都還是完整的。我看著大嬸扶著一個盲眼老伯下車時的背影,直至小提琴沒落在視線的盡頭,我在想,那琴聲,是怎樣的一副光景?但那時畢竟年輕,從沒想過小提琴與豬肉是如何長在一個人身上的,愛情,就只有愛情那麼純粹,世界,不就是世界而已。

許多年後,那少年經過了世間的風風雨雨,他想回去找尋些純粹的東西,卻怎麼都不可再得,他試過找尋那車上的女孩,可六十萬茫茫人中,哪裏又是她居身之處?就算找得了,她還是當年的她嗎?就算是的,而我還能變回當年的我嗎?我知道不能的,但這股情結又該往何處去呢?無論我如何辯論,自己也說服不了自己,因為我知道,這辯論是建基在幻想之上。

「做我男朋友吧。」女孩子忽然冒了一句。

我連忙看看四周的人群,已稀少了許多,似乎沒人看見這一唐突的舉動,我呼出口氣,又瞬間變成諤然與驚喜的小鹿,一下又一下地撞著我的心房。

「甚麼?」

「做我男朋友呀!」

「我……我連你叫甚麼名字都不知道……」

「喏,你手機不就顯示了呀,我叫LiLi呀。」她櫻桃般的嘴唇夾著似乎快要跳出嘴來的笑意。

我抽筋似的把手機收了起來:「那就先…加個fb再說吧……」

「男人老狗,別那樣婆婆媽媽。」她帶著鄙視的目光,是那樣可愛。

「我……」

「那你都把手機藏起來了,還怎麼加呀?」

我又不知所措地把手機從衣袋中拿出,我們就如此加了好友,在六十萬人中,從沒有一個共同好友到彼此成為了對方的共同好友,而這段記憶,則一直陪伴到很老的時候。

她笑說Tommy是個狗名。要是再過兩三年,我就會跟她說:「我是公狗,你就是母狗啦噢,小狗在哪裏?小狗在哪裏……」然後借機調戲她。我想像著那時候的我若是真這樣說,又會是怎樣一番光景呢?想到這裏,不由地呵呵傻笑起來。

熟悉的陌生人(鏏而)

望著下車的人潮如黑夜中的巨浪,人與人摩肩擦踵,卻保持著一種互不相干的冷漠距離,正如我自己──僅僅是一個普通的對視,也可以心懷畏惧。人潮中,唯一閃亮的是小提琴大嬸和失明男人相互攙扶的背影。他們是什麼人呢?夫婦?母子?傭人和僱主?無論如何,那樣的一個滿溢熱情的組合在冷冰冰的人潮中有一種異樣的溫暖。

人潮散後,車上留下的人不多,小情侶依舊旁若無人地玩躲貓貓,男的生氣躲開了,而女的卻主動過去找他。因為距離遠,我沒有聽清楚他們的對話,只見他們拿著手機按來按去,最後女孩還在男孩臉上吻了一下,男孩立刻紅了臉,然後女孩順勢抱住他的腰,整個臉都埋在他胸口。男孩似乎有點始料不及,如一個雪人呆在原地,仿佛馬上要融化的樣子,有點逗趣。

「叮!」電話訊息的聲響打破了我看戲的雅興。臉書的私訊發來一個陌生人的訊息:

「Merry Chirsmas!Sue.」

「你怎麼知道我的名字?」我第一時間打了這個回應,但立刻就後悔了,我的臉書本來就有名字嘛。

「你是誰?」我又打。

「David呀!David Choi,你沒看見嗎?」

對,人家有名字的,我覺得自己是超笨。“那你為什麼認識我?”我無奈地繼續那些笨拙的問題。

「我是用搖一搖找到你的,證明我們有緣千里能相會。」對方輕佻地回。

「臉書怎會有搖一搖,你別騙我了!」我這回不笨了。

「我們本來就認識的,藤井樹小姐!」 一連串傻笑的圖案後,他說。

對!我們本來就是朋友,但我查看他的主頁,卻看不見他的照片,也沒有見到其他可以確認身份的資料,唯一是他的名字David,但這名字也太普通了吧,一個招牌掉下來,恐怕要壓倒幾個。但是,藤井樹這名字不是太多人知道……

「你還沒有猜出來嗎?我要傷心死了!」他回了個失望的表情。

諾言(圭人)

「喂,你說我們將來的孩子叫甚麼名字好?」女孩子忽道。

我嚇了一跳,那時的我雖然羽翼初長,可從來沒想過生孩子的事,更沒想過會被一個剛認識不到半小時就抱上我的女孩問起。後來有一段時日學校裏流行起看「挪威的森林」,大家都非常喜歡綠子這個角色,那時我想,要是把這個女孩寫進去,恐怕綠子就要呷醋死了。

「唔知道。」我非常輕聲地說。

「吳知道。」女孩重覆一遍,「原來你姓吳呀!」

「我說我不知道啦……」

「你媽叫甚麼名字你總知道了吧?」

我點點頭。

「那就跟你媽同名吧。」

我差點噴出飯來,這時旁邊的人開始留意我們了,有幾個居然忍不住偷笑,我把她攬著我的手挪開,微責道:「別胡閙。」

「你不喜歡我了!」她佯怒。

「不是啦。」

「那你愛不愛我?」

「呃……」

「說,你愛不愛我!」

那時候的我,可以輕易對一個女孩傾心,然後莫名其妙地就瘋狂愛上。一頓茶的時間,我就從不認識,到說愛她的地步,似乎山盟海誓了一回。我覺得說愛你就真的愛你了,而如此,就要對你負責了,所以我用了許多勇氣去說這個「愛」字。這是人生道上的某一個路標,出現了,就確定了某個位置的存在,縱然走過,也不能抹回。

君,無戲言。

「愛。」

「那你這一生就只愛我一個咯?」

我呆了起來,她的每一個舉動都令我莫名其妙,我不能跟她說我這一世就只愛她一個,因為我堅信,說,就要做到了。畢竟我只是一個在聖誕夜想出來嫖妓的宅男太──寂寞了。當然去黑沙的方向是沒有小姐的,而我只想在海邊一個人吹吹海風,坐坐,坐至深夜,然後便轉車去我平日去慣的那家「富城賓館」找小紅。小紅每次都歡歡喜喜地迎接我,搞的時候也總誇我那兒大,事實不知道,沒比較過,但她竟然那樣說,我就那樣開心了,沒想過她是否對誰都用這一副對白。無論如何,在她那裏是令我有自信的。我也喜歡在網上到處找人吵架,四處發表怨氣,大家都不知道我是誰,就好像小紅永遠不知道我真名一樣。我告訴她,我叫TOM,在她面前我就是TOM,我可以放下生命中的其他身份,在兩小時裏做一個由我自己虛構出來的TOM,而她在我面前就是小紅,而非她本身。所以我們能死死地抱在一起說:「TOM很愛你」甚至「TOM這輩子只愛你」這樣的話,卻不能說「我這輩子只愛你!」網上也是,我叫KIT,沒人知道我是誰,我便更自由地存在了,說盡一切謊又如何?我如此對自己說。如果TOM不是TOM,小紅不是小紅,那麼故事就不存在了。

可對女孩子不行,她是會知道我身份的,或許我們將來會結婚生子,我騙不了她一切,既然我不能騙她,我便永遠不能騙她。因為我還尚在巴士上,這輛巴士不會去TOM,不會去KIT,而在路中間用我的人生許下真實的諾言。我堅持沒說出那句:「我今生只愛你一人。」

不速之客(鏏而)

「是⋯⋯徐大衛吧!」

我忽然想起了他——我們的中學同學,那些年,是他代你把那本《情書》和那一大疊情書送到我手上的,也只有你和他知道故事的男主角和女主角「共同的名字」——藤井樹——為紀念我第一個愛上的女孩,請容許我把初戀的名字送給你,做我的藤井樹好嗎?——那是你給我的情書的最後一句。就這樣,我冠上你給予的名字,並把初戀交給你。

「你是我的中學老同學徐大衞吧,不好意思,你的名字有點普遍,忘了。哈哈!」我在方格內打上自圓其說的答案,並表示了歉意。

「哈!也是!大衛一街都是!但是,偉文也是吧,黃偉文這名字也不怎麼獨特的。哈哈!(說笑)」大偉回了一句酸溜溜的話。

說的也是。你的名字也不獨特,但你對我來說卻是獨一無二的,以致我只是記住了偉文,卻忘記了大衛。

「叮!」回覆提示打破了我的沉思。

「你何以忽然記起我來?」大衞問。

「因為當年是你代偉文送情書來的。我想世上除了偉文,只有你知道我叫藤井樹。」

「誰說是我代他送來的?大偉告訴你的嗎?」

「也沒有,他沒有說什麼。但不是這樣子嗎?」我覺得大衞的發問有點奇異。

「你說是,那就是吧。反正你喜歡的本來就是他吧!」

是的。其實我喜歡你有一段日子了,而你卻裝著不知道,直到我收到你的情書,約你在小花園見面,抱著你說「我願意」的一刻。而當時大衞好像也在不遠處目睹這一切。

「聖誕的晚上,你一個人準備去哪裡?約了朋友嗎?」大衞問。

「哦!也沒什麼,我只是想一個人去黑沙走走,看看星星!」

「一個人?介意有同行者嗎?」

「這……」我下意識看看周圍,沒有像大衞的人,不由得打了一個冷顫。「但你在在哪?」

「我在車上呀!……剛才,坐在那失明小提琴家不遠處。只是你掛著追星沒看到!」

「追星?」我不解。

「是呀!藝墟的失明小提琴家,經香港各大媒體的報導,很多遊人特地去捧他場的。你一直盯著別人,莫說自己不知道!」

「我真的不知道,孤陋寡聞了!哈哈!」

「真的?!奇異呵!……哎!回正題吧,介意我這不速之客來訪?」

「但你下車了吧?這已經是尾班車了!」

「哦!別擔心好了!我有私家車,昨天酒後放在威尼斯人的停車場,現在拿回了,可以駕車過來。」

「哈!那你隨時可以過來吧!黑沙又不是我一個人的。」

「好!那我來當不速之客啦!巴士總站等!」

呵呵(圭人)

我始終沒有說出那句今生只愛你一人的話,唉,我的心在嘆息一聲,一直低著頭沒說話。

「那好吧。」

「你……不介意吧?」

「當然,我一直都在開玩笑的,有甚麼好介意的呢?」她聳聳肩。

「甚……麼?」

「我說我一直都在跟你開玩笑的啦。難道你當真了?好啦,我這站下車了,我家住在這呢!拜拜!」

我當場呆在原地,沒有反應過來,沒有和她說再見,印象中我好像「嗯」了一聲,還是沒「嗯」呢?我忘了,忽然間整個人就傻了。

「喂!先生,下車了!」司機大哥一連喊了我好幾聲,我才晃然從夢中醒來。

「甚麼?開玩笑的?」我自言自語。

「呵呵……」我鼻子一酸,眼淚就一根線似地從眼角劃了下來。我趕緊伸手拭去,張望一眼司機大哥,他兀自在按手機,嘴裏還在不知道講些甚麼,我已經甚麼都聽不到了。

原來她住在黑沙的前一個站,叫作「黑沙/海蘭花苑」,而我在總站「黑沙海灘」,我回過神來,一個勁地往回張望,卻已無論如何見不到她的蹤影,臉上的淚仍在流,我已經懶得去抹了,左右沒人,我就那樣呆呆地坐在黑沙總站,眼睛似沒有焦點地定在某個方向……

我回想此事,她在回家途中失戀了,是的,我承認我有份開玩笑似的咀咒她,可我竟然可以就這樣輕易地愛上一個人?不是吧,這怎麼可能……但我確實又愛了,而且還跟她表示了,而她卻只是開開玩笑?呵呵……是的,她在回家途中遇見了我,而我從家而來,兩個方向剛好相反,一南一北,相遇是錯誤的……「我家住在這裏的……」這句話一直在我腦海中重複,我們根本不是同一個站的人,根本就沒有和我同一個站下車的人……你說這世界上會有人在聖誕夜獨自出來黑沙看星星,吹海風?呵呵……是的,我們不是同站人,她是個愛開玩笑的人,而我則是個開不起玩笑的傻瓜,傻到不能再傻了……

「25」,我呆呆地看著前方,兩個字忽然清晰起來,「25」……這是25號車,從關閘到黑沙循環線,在25號,聖誕節晚上,送我來黑沙,然後跟我開了個玩笑,「25」……「25」,媽的,還真「25」!

「轟」地一聲,這車又開走了,我剛從這車下來,我的故事還沒來得及從車上拿下,他又要趕著去載別人的故事了,其他聖誕節的故事,其他聖誕節晚上的故事……

忽然旁邊一位小姐的手機響了起來……

誰又能善心親一親我

由唇上來驗證我幸福過

頭上那飄雪 想要棲息我肩膊上

到最後也別去麼

聽到這裏,我又繼續回到自己那無焦點可言的焦點之中。

呵呵。

Merry Christmas!(鏏而)

告別了金光大道的繁華,黑夜才有機會盡顯自己的胸懷,而星星也因而露出了鋒芒,為不停向後飛跑的樹影抹上一層銀白色的光。此時,巴士也只剩下零星幾個人,其中最耀眼的仍是那雙欲距還迎的少男少女:正當男孩陶醉在女孩的濃情蜜意之時,女孩和男孩交頭接耳數句,卻忽地拋下一句「拜拜」下車了,遺下失落的男孩在車尾的角落掉眼淚。這場面是熟悉的吧,那一次,你生氣走了,我何嘗不是一個人在暗角中掉淚呢。

「喂!先生,下車了……」空氣中傳來司機的呼叫聲,也喚醒了正在沉思的我。我踏下台階,往前走了不遠,已經見到推著單車迎面而來的熟悉的面孔。

「大衛,好久不見了,你除了身材健碩了,樣子一點不變。」我說。

「樹同學,你好像變了,變得越來越漂亮了呀!」大衛顯出和以往不一樣的開朗活潑,以前,他是個沉默寡言的呆小子。

「你……不是說駕車來的嗎?你泊在威尼斯人的車子就是這輛單車?」

「是呀!不好嗎?」

「單車也要入停車場?」

「單車不用放停車場的。我的私家車泊在前面的停車位,這單車是租來的?」「你很喜歡騎單車嗎?」我好奇。

「不是!你很喜歡,不是嗎?」大衛不好意思地說。

「是的!我一直很想學單車,你怎麼知道?」

「你在作文中寫的,還有,你喜歡去行山、盪鞦韆和玩過山車,因為要在高處尋找起飛的感覺……你真是好奇異的。」大衛說著哈哈大笑。

「你怎麼知道這麼多我的事情?是偉文告訴你的?你看過他寫給我的情書?你們這兩兄弟真是無所不談呀!」我沒好氣地笑他。

大衛眼中閃過一絲奇異之色,但很快就回復了平靜。

「來吧!我們起程吧。飛去龍爪角看星星!」

我點點頭,準備往單車的後坐,但大衛攔住了我。

「想自己控制飛的速度嗎?」

「想!」我點點頭,「但我還未學會踏單車呢!」

「不怕的!努力踩吧,只要眼望前方就行。去吧!」

大衛在後面扶著我,用腳把單車向前一推。我整個人就平衡了,然後車就一步一步的向前,像在空氣中起飛的樣子,我樂透了,仿佛忘了,其實有一個人在背後默默地幫我學習平衡。車子逆風而行,然而,我卻不覺得冷。車子不停向前,仿佛努力地撥走街燈的光,走進黑夜的胸膛,而星星則越發光亮起來。

「為什麼聖誕夜要來看星星,而不去參加派對?」大衛忽然問我。

「燈光太亮,星星太寂寞!那年,我和偉文一起在聖誕節看過星星。」

「哦!那小子也忽然文藝起來呢!哈哈!」

「忽然文藝?」我在心裏默念數遍。是的,你好像真的不怎麼喜歡看文藝作品的,連看電影也比較喜歡喜鬧劇,所以你不喜歡我多愁善感,而且,你好像從未說過,那些情書是你寫的……

「星星那裡寂寞?它們一直是站在那裡的嘛!能照亮想看星的人,生活就夠充實了,對不對!」

也對!我默默地點頭,心頭一下子像被星光照亮了。腦中響起了你2009年12月25日在我耳邊低唱的歌聲:

Merry,Merry Christmas

Lonely,Lonely Christmas

人浪中想真心告白 但你只想聽聽笑話

Lonely,Lonely Christmas

Merry,Merry Christmas

明日燈飾必須拆下 換到歡呼聲不過

一剎

2015年12月25日,我回來了。黃偉文,我想告訴你:

「Merry Christmas!星星的聖誕不寂寞。」

~完~

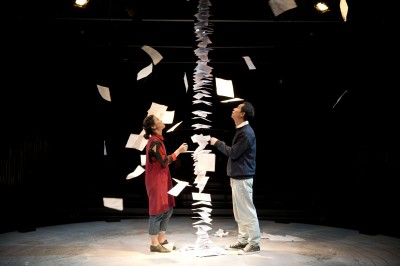

後記:我和老師的第一個作品

作為一位老師,我有一種職業病,那就是喜歡鼓勵學生創作.原創小說是個很愉快的練筆場,在裏邊不需要談成就,也不需要講報酬,一群很純粹的,熱愛文學和創作的年輕人就在當中書寫自己喜歡的故事,有見及此,我常鼓勵身邊的年輕文友動筆,基於年紀大,輩份高,被邀約的新朋友都會客氣地推辭,又或是欣然接受,就只有一個叫”圭人”的文友竟然有天大的膽子來挑戰我”你寫我才寫”,於是由邀約他寫,變成了”you write I write”,最後我們決定合寫,寫什麼好呢?我說自己最近想寫個有關”巴士”的故事,不如以聖誕夜為背景動筆吧,圭人一口答應了,於是,開始了我們的合作之旅,

我是喜歡和別人合寫作品的,因為那是彼此思想和寫作風格溝通磨合的過程,這是我第二次和文友合寫的作品,第一次是兩年前和紫菱合寫的”棉花糖”,我和紫菱是寫作興趣和風格完全不同的兩個人,他擅長寫大情節,而我喜歡寫小片段,創作過程中,我基本上是跟著紫菱跑的,雖然如此,因為角色簡單,我們基本沒有什麼爭論點的,圭人卻相反,他和我有很多相同的愛好,我們同樣喜歡寫小片段和小感覺,卻總是各自為一些小觀點爭論著,單是故事角色是否要有交點,也爭了兩天,最後感恩圭人為我讓了一大步,完成了我對故事最初的期望—希望呈現巴士上人與人的心理交戰和不同的故事。

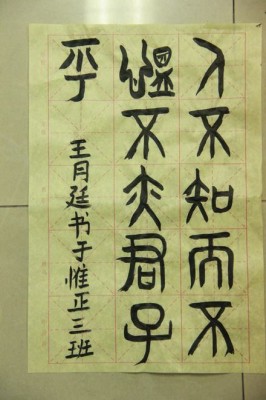

最後,再次感謝圭人的交流和指導.經此合作,我不敢再叫他小朋友了,因為他思想竟然比我成熟,而且書法造詣極高,我不恥求教,已於早前拜師學藝,僅以本文成為我們師徒的第一個作品,期望生命的交融,成為彼此藝術創作的動力.因為知音人的相互打氣,我們的創作不會寂寞,也因為有這個合作,我的聖誕不寂寞,希望讀者們也一樣:Merry Christmas!