非暴力溝通的目的不是為了改變他人來迎合我們。相反,非暴力溝通重視每個人的需要,它的目的是幫助我們在誠實和傾聽的基礎上與人聯繫。

【摘自:《非暴力溝通》,馬歇爾 · 盧森堡,華夏出版社,二○○九年一月】

我敢說自己人生中大多數“得罪的人”,都是因為我喜好辯論……“既然會樹敵,辯論的意義是什麼?”朋友不解。

“思考呀!辯論讓我們針對一個問題深入、透徹地思考——有破才有立,沒有經過質疑的思考是不完全的。而且辯論並不是在樹敵,我們要說服的人從來不是對方辯友!”

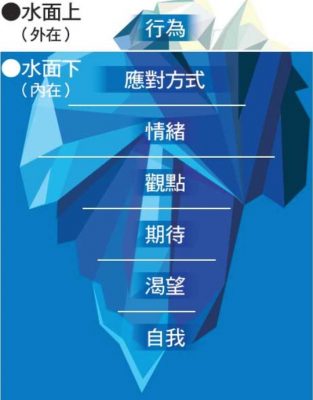

我不停強調辯論的目的不是傷人,而且堅持態度友善,然而,實際上很多和我對辯的人還是感覺受傷,那是為什麼呢?直到我閱讀美國馬歇爾 · 盧森堡博士的《非暴力溝通》才有所覺悟。非暴力溝通,透過平靜的觀察、表達感受、說出需要和請求嘗試,讓對方反省乃至改善,比義正辭嚴的辯論更容易打動人,但兩者的差異,在於精神核心:即使辯論的最終目的不是遊說別人,但溝通卻更需要同理心。非暴力溝通要求我們關注需求,那不僅僅是別人的需求(他為什麼會這樣想?),還有自己的需求(為什麼我想堅持己見?我真的有需要堅持己見嗎?)。

非暴力溝通教會我如何可以在與人為善的基礎上堅持己見,並感化他人,一如盧森堡博士願意走進對美國懷有敵意的巴勒斯坦人群中演講,並與本來盛怒的觀眾成為朋友。放下傾向於評判、比較、命令和指責的辯論語言,人與人的交流無疑更為順暢。那麼,“辯論女王”打算不再辯論嗎?非也!我對辯論的熱愛如同學習武術朋友追求身心角力和肢體展現之美,針鋒相對所造就的思維鍛煉是無法被取代的,只是我們都需要明白:世上任何一種愛好都不應用於傷人!

文章刊於澳門日報:http://www.macaodaily.com/html/2022-04/22/content_1591963.htm